দীপান্বিতা

আঁতোয়ান দ্য সান্তেস্কুপেরি

এক আশ্চর্য রাজপুত্রের কাহিনী শুনিয়েছিলেন আঁতোয়ান দ্য সান্তেস্কুপেরি বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে আর ওই এক কাহিনী তাঁকে বিশ্বখ্যাতি এনে দিয়েছিল। ফ্রান্সের লিয়ঁ শহরে তাঁর জন্ম ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। বেঁচেছিলেন মাত্র ৪৪টি বছর। স্বল্প ব্যাপ্তি হলেও তাঁর জীবন জুড়ে রয়েছে নানা রকম অ্যাডভেঞ্চার। পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এমন সব কাজকর্ম যাতে পদে পদে ছিল জীবনের ঝুঁকি। সাহিত্যের ওপর তাঁর ভালোবাসা স্বাভাবিক, জোর করে নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জীবনের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতাগুলি খাতার পাতায় লিখে ফেলতেন। খুব বেশি লেখার সুযোগ পাননি তিনি কিন্তু যে কটি বই লিখেছিলেন সবকটি প্রায় আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল ‘ছোট্ট রাজকুমার’ বা ‘দ্য লিটল প্রিন্স’। মূল ফরাসি ভাষায় বইটির নাম ‘লে পেটিট প্রিন্স’, প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। এটি আসলে ছোটদের জন্য লেখা এক রূপকথাধর্মী বই, ফ্যান্টাসি বললেই ঠিক হয়। এখানে একটি ছোট ছেলে, যাকে আসলে বলা হয়েছে ছোট রাজকুমার, সে বড়দের পৃথিবীর জটিলতাগুলিকে খুব আকর্ষণীয়ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। বড়দের জীবন, সে বলেছে, পরিচালিত হয় কতগুলি রসকষহীন সংখ্যাকে ভিত্তি করে আর এভাবেই ছোট্ট রাজকুমার বড়দের জটিল পৃথিবী আর তার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

তাঁর সমস্ত রচনায় সান্তেস্কুপেরি গভীর মানবতাবোধের কথা প্রচার করেছেন। আরেকটি বিষয় তাঁর প্রায় সব লেখাতেই গুরুত্ব পেয়েছে, সেটা হল আকাশে ওড়ার বিষয়। আকাশভ্রমণ ছিল তাঁর জীবনের প্রধান শখ। এজন্য পেশা হিসেবে বৈমানিক হওয়াটাকেই তিনি বাছাই করে নিয়েছিলেন। পড়াশুনা শিখেছিলেন সুইটজারল্যান্ডে কিন্তু বৈমানিক হওয়ার স্বপ্নটা তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল বলে ১৯২১ সালে ফরাসি বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯২৬ সালে তিনি এই কাজ ছেড়ে নিজে স্বাধীনভাবে বাণিজ্যিক বিমান চালক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ঘুরে বেড়ান আফ্রিকার উত্তরাংশ, দক্ষিণ আমেরিকা ইত্যাদি অঞ্চলে। কাজটা ছিল ডাক পরিবহণের আর এই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তিনি তার জীবনের প্রথম উপন্যাসটি লেখেন। ‘দক্ষিণী ডাক’ বা ‘সাদার্ন মেইল’ নামে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। ১৯৩২ সালে প্রকাশ পায় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস ‘নৈশ উড়ান’ বা ‘নাইট ফ্লাইট’ যার ফরাসি নাম ছিল বলে ‘ ভোল ডে নুইট’। ১৯৩১ সালে সান্তেস্কুপেরি বিয়ে করেন আর্জেন্টিনার বুয়েস আইরেস শহরের এক তরুণী বিধবা মহিলাকে।

সান্তেস্কুপেরির নিজের জীবনটাও প্রায় রূপকথার মতই। এত ঘটনাবহুল জীবন খুব কম মানুষেরই হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি মিত্রপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য আবার ফরাসি বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। আকাশে বিমান হানায় নিয়মিত তিনি অংশ নিতেন। এরকম এক আকাশ যুদ্ধের সময় সান্তেস্কুপেরির বিমান শত্রুপক্ষের গুলিতে ভূপতিত হয়। তিনি শত্রুর হাতে বন্দী হলেও পরে আশ্চর্যজনকভাবে পালিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। যুদ্ধকালীন এসব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই ১৯৪২ সালে ‘ফ্লাইট টু এরাস’ নামে তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

যুদ্ধে সান্তেস্কুপেরি অনেক চোট-আঘাত পেয়েছিলেন। এসব কারণে তাঁর শারীরিক ক্ষমতা একটু কমে গিয়েছিল। ইদানীং আর আগের মত ঘন ঘন আকাশ ভ্রমণে যেতে পারছিলেন না। এ সময় তাঁর কাজ হয় মূলত প্রশিক্ষকের। সেটা ১৯৪৩ সাল। জীবনে অবসর বেড়ে যায় আর তিনি লেখেন ‘ছোট্ট রাজকুমার’।

সান্তেস্কুপেরির জীবন শেষ হয় তার পরের বছর, ১৯৪৪ সালে। পৃথিবী ছেড়ে তাঁর চলে যাওয়াটাও রহস্যজনক। তিনি মারা গেছেন কিনা বা কিভাবে মারা গেছেন সেটা আর কখনো জানা যায়নি। ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে এক বিমান যাত্রায় তাঁর বিমানটি কোন নিশানা না রেখে হারিয়ে গিয়েছিল। আকাশ যাত্রা ছিল যাঁর সারা জীবনের প্রধান আকর্ষণ হয়তো তিনি পার্থিব দেহটা নিয়ে আকাশের বিরাট ব্যাপ্তিতেই বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন।

ফ্রানজ কাফকা

একটি মাত্র ছোটগল্পের জন্য কোন লেখকের পরিচিতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা কাফকা ছাড়া আর ক’জনের ক্ষেত্রে ঘটেছে সন্দেহ। কাফকা বললেই একসঙ্গে মনে হয়, দা মেটামরফোসিস, সেই অবিশ্বাস্য ছোটগল্পটির কথা। একচল্লিশ বছরের হতাশাগ্রস্থ জীবনে কাফকা দু’-একটি উপন্যাস আর কয়েকটি মাত্র ছোট গল্প লিখেছিলেন, প্রত্যেকটিই নিজস্ব ঔজ্জ্বল্যে অবিস্মরণীয়। অবশ্য আর একটি মাত্র শব্দ না লিখে কাফকা কেবলমাত্র দা মেটামরফোসিস লিখলেও পারতেন, খ্যাতি কিছুমাত্র কম হত না। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত এই একটিমাত্র ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যে নজিরবিহীন আলোড়ন তুলেছে, রীতিমত সাহিত্যের এক নতুন ধারার জন্ম দিয়েছে। অথচ গল্পটি যখন প্রকাশ পায় তখন কেউ বুঝতেই পারেনি এর রূপকধর্মী বিষয়বস্তুর অন্তরালে আধুনিক জীবনের কী নির্মম সত্যি লুকিয়ে আছে। গল্পের মূল চরিত্র গ্রেগর সামসা নামের একজন সেলসম্যান। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে গ্রেগর দেখে, সে একটা বিশাল আর বিকটদর্শন পোকায় পরিণত হয়ে গেছে। সে আর কথা বলতে পারত না, ক্রমশ তার অঙ্গবিকৃতি বাড়তেই লাগল, অথচ বোধবুদ্ধি সবই তার যেমন ছিল তেমনই থেকে গেল। মানবিক চেতনা অবিকৃত অবস্থায় বাহ্যিক চেহারার এই যে অমানবিক কদর্য পরিণতি এবং তার যে যন্ত্রণা তাই নিয়েই মেটামরফোসিসের গল্প। গ্রেগরকে শেষপর্যন্ত এই অপরিসীম মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে তার বাবা তাকে মেরে ফেলে। আধুনিক বিশ্বে ব্যক্তি চরিত্রের উন্মত্ততা বা পরস্পরকে বোঝার অক্ষমতা এই গল্পে প্রকাশ পায়, একই সঙ্গে আধুনিক মানুষ কিভাবে প্রতিকূল পরিবেশের বাসিন্দা হতে বাধ্য হয় তাও এই গল্পের মূল বক্তব্য।

তাঁর প্রতিটি লেখারই বিষয়বস্তু এমন সব রূপকাঙ্গিক কঠিন বাস্তব, যার রসদ কাফকা নিজের জীবনের প্রতি বিন্দু থেকে আহরণ করেছেন। তাঁর বাবা হেরম্যান কাফকা ছিলেন এক অত্যাচারী পুরুষ, নিজের ঘরে প্রায় সন্ত্রাস চালাতেন। তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত রাগ আর হতাশা ঝাড়তেন ছোট্ট কাফকার ওপর। ছোটবেলায় বাবার কাছে পাওয়া এসব অত্যাচারের ভয়ংকর স্মৃতি সারা জীবন কাফফাকে তাড়া করেছে। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূল রসদ তিনি জোগাড় করেছেন এখান থেকেই যেখানে বাবা ও ছেলের বিরোধ দেখা গেছে, আর দেখা গেছে নিরীহ মানুষ ক্ষমতাশালী কর্তৃত্বের কাছে সব সময় নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত দা ট্রায়াল উপন্যাসেও এই বিষয়টি স্পষ্ট। উপন্যাসের নায়ক জোসেফকে একদিন অকারণে গ্রেপ্তার করা হয় আর দিনের পর দিন তাকে নিয়ে চলতে থাকে বিচারের প্রহসন। জোসেফ কোনদিন বুঝতেই পারল না কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হলো বা আইনের জটিল ব্যাখ্যাগুলি আসলে কী। তার এই অপরিসীম ভোগান্তি আসলে বিচার ব্যবস্থার অসারত্বই ঘোষণা করে।

জীবদ্দশায় কাফকা তাঁর প্রতিভার কোন স্বীকৃতি পাননি। তাঁর জন্ম হয়েছিল চেক প্রজাতন্ত্রের প্রাগ শহরে ১৮৮৩ সালে। বাবা একটা ছোটখাটো ব্যবসা করতেন। কাফকারা ছিলেন ইহুদি, মাতৃভাষা ছিল জার্মান। প্রাগ শহরে এ ধরনের পরিবার সংখ্যায় অল্পই ছিল আর এদের অন্য সবাই ভালো চোখে দেখত না। প্রকৃতপক্ষে ইহুদিদের প্রাগে একঘরে হয়ে থাকতে হত, নিম্নশ্রেণির নাগরিক হিসেবে ছিল তাদের পরিচিতি। ঘরে বাবার অত্যাচার আর বাইরে ইহুদি বলে হেনস্থা কাফকার শৈশবকে দুঃসহ করে তুলেছিল।

১৯০৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধির সঙ্গে আইনের স্নাতক হন তিনি। কাজ শুরু করেন আইন বিষয়ক কেরানি হিসেবে ১৯০৪ সাল থেকে। তখনই তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত। তাঁর কাজ ছিল শিল্পক্ষেত্রে স্বাস্থ্যহানির বিপদ ও তার আইনগত ব্যাখ্যা সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি করা। দিনের বেলাটা কাটত তাঁর এইসব কাজে, রাতে কাফকা লিখতেন প্রাণ যা চায়। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির কাজ চলতে থাকে এভাবেই, নিজের আনন্দে। সুদীর্ঘ, কখনো কখনো অদ্ভুত সব কাহিনী লিখতে থাকেন তিনি। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত কাফকা বীমা ব্যবসার কাজ করে যথেষ্ট সাফল্য পান। তবে এই সময়েই দুর্ভাগ্যও তাঁকে নানাভাবে ঘিরে ধরে। ১৯১৭ সালে তিনি যক্ষারোগে আক্রান্ত হন। শরীরের রোগ নিয়েও অক্লান্তভাবে কাজ করতে থাকেন। দু’বছর পর অবস্থা আরও শোচনীয় হয় যখন মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ তাঁকে আক্রমণ করে। একইসঙ্গে প্রকাশকদের কাছ থেকেও তিনি একের পর এক প্রত্যাখ্যান পেতে থাকেন। কেউ তাঁর বই প্রকাশ করতে রাজি হয়নি, পান্ডুলিপি নিয়ে গেলে কপালে জোটে অবজ্ঞা আর অপমান। এতেই সব শেষ নয়, বেশ কয়েকজন মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেও সফল হননি। এখানেও বারবার জুটেছিল কেবল প্রত্যাখ্যান। শেষপর্যন্ত প্রাগের প্রাচীনপন্থী ইহুদি পরিবারের মেয়ে ডোরা ডায়ামন্টকে বিয়ে করেন তিনি, মৃত্যুর দেড়-দু’বছর আগে। বিয়ের পর তাঁরা বার্লিনে চলে যান। ততদিনে তাঁর প্রাণবায়ু ফুরিয়ে এসেছে, বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন তিনি। শুয়ে শুয়েই নানা পত্রপত্রিকার জন্য লেখা তৈরি করেন আর চিঠির পর চিঠি লেখেন বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনদের। ১৯২৪ সালে ভিয়েনার কাছাকাছি একটি স্যানাটোরিয়ামে তাঁকে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে, মৃত্যুর বাহ্যিক কারণ যক্ষারোগ।

কাফকার দ্বিতীয় উপন্যাসটির নাম দা কাসেল, প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। এটি একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস, কিন্তু সাহিত্য জগতে এর মূল্য অসামান্য। উপন্যাসের নায়কের নাম কে, সে সরকারের জমি জরিপের কাজ নিয়ে একটি ছোট গ্রামে যায় যেখানে একটি রহস্যময় দুর্গ ছিল। কে নানাভাবে চেষ্টা করেও দুর্গের অধীশ্বর ক্লাম-এর দেখা পায় না। দুর্গ আসলে আমলাতন্ত্র, ভালোবাসা, অপরাধ আর আইনকানুনের প্রতীক—- এ সমস্ত বিষয় মিলিয়ে দুর্গ এক এমন পরিবেশ রচনা করে যেখানে ব্যক্তিবিশেষের কোন অস্তিত্ব থাকে না, কে-যে দুর্গে ঢুকতে পারেনা বা ক্লাম-এর দেখা পায় না এটাই তার প্রমাণ।

এই মাত্র দেড়খানা উপন্যাস, কয়েকটি ছোট গল্প আর কিছু চিঠিপত্র ও ডায়েরি নিয়ে কাফকার সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টি—- অধিকাংশই মৃত্যুর পর প্রকাশিত। লেখক বন্ধু ম্যাক্স রডকে মৃত্যুর আগে কাফকা অভিমানে আর হতাশায় বলে গিয়েছিলেন যেন মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত পান্ডুলিপি নষ্ট করে ফেলা হয়। ম্যাক্স রড বন্ধুকে বড়ই ভালবাসতেন, বন্ধুর জন্য অনেক কিছু করতেনও। তবে বন্ধুর শেষ অনুরোধটি তিনি অমান্য করেছিলেন। ভাগ্যিস করেছিলেন, আর তাই আধুনিক সাহিত্য ও সর্বকালের সাহিত্যের অন্যতম সেরা স্থপতিকে পৃথিবী শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেল।

জোসে সারামাগো

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে পর্যন্ত জোসে সারামাগো নামটি ঔপন্যাসিক হিসেবে ইউরোপের বাইরে একেবারেই অপরিচিত ছিল। ১৯৯৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রাতারাতি সারামাগো ও তাঁর সাহিত্যকীর্তি নিয়ে পৃথিবীজুড়ে শুরু হল মাতামাতি। তিনি প্রথম কোন পর্তুগিজ নাগরিক যিনি এই পুরস্কার পান। ব্যাপারটা আশ্চর্য হলেও সত্যি।

জন্ম তাঁর ১৯২২ সালে পর্তুগালের আজিনহাগা অঞ্চলে। তাঁর নাম আসলে হওয়া উচিত ছিল জোসে চৌচা কারণ তাঁর বাবার নাম ছিল জোসে ডি সৌসা। সারামাগো পদবী হওয়ার পিছনে রয়েছে এক গল্প। তাঁর বাবা জোসে ডি সৌসা আর মা মারিয়া ডা পিয়েদা দে ছিলেন আজিনহাগার ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক। অঞ্চলের এক বিশেষ বুনো উদ্ভিদের নাম আসলে এই উদ্ভিদ ওখানকার অতি দরিদ্র লোক খেয়ে বেঁচে থাকে। জোসে ডি সৌসাকে সবাই সারামাগো বলে ডাকত। জন্মের পর সরকারি অফিসের লোকেরা কৌতুক করে তাঁর বার্থ সার্টিফিকেটে পদবি হিসেবে লিখে দিল সারামাগো।

কয়েক বছর পর বাবা পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে পুলিশের কাজ পেয়ে গেলেন। ছোট্ট সারামাগোকে সেখানেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। পড়াশুনায় ভালই ছিলেন তিনি। কিন্তু বেশিদিন এই সুযোগ তাঁর ভাগ্যে রইল না। বাবা-মা ভেবে দেখলেন, তাঁদের যা অর্থকষ্ট তাতে তাঁরা ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দিতে পারবেন না। তার চেয়ে বরং তাঁকে কোন কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি করে দেওয়া ভালো। তাতে ছেলে অল্প দিনেই প্রশিক্ষণ নিয়ে রোজগেরে হতে পারবে।

এইসব কাঠ-খোট্টা কারিগরি পড়াশুনা কি তার ভালো লাগত ? রক্তে যাঁর সাহিত্য তিনি যে এই রসকষহীন পরিবেশে অসাচ্ছন্দবোধ করবেন সে তো স্বাভাবিক। কলকব্জার ঝনঝনানির মধ্যেও তিনি সাহিত্য খুঁজে বেড়াতেন। সন্ধেবেলাটা সারামাগো পাবলিক লাইব্রেরীতে কাটাতেন। হাতের কাছে যে বই পেতেন তাই পড়তেন। কোন বাছবিচার ছিল না। এ সময় তিনি ফরাসি ভাষাও শিখতে থাকেন।

আসলে সাহিত্যের ওপর এই ভালোবাসা সারামাগোর মধ্যে জন্ম নিয়েছিল সেই ছোট্ট বয়স থেকে। এর বীজ বুনেছিলেন তাঁর ঠাকুরদা। যিনি নিজে নিরক্ষর হলেও গল্প বলার ছিল অদ্ভুত ক্ষমতা। গ্রীষ্মের রাতে ঠাকুরদা তাঁকে নিয়ে বাড়ির সামনে বিশাল একটা ফিগ গাছের নিচে ঘুমোতে যেতেন আর প্রায় সারারাত ধরে নাতিকে আশ্চর্য সব গল্প শোনাতেন। পরবর্তী জীবনে এসব অভিজ্ঞতা সারামাগোকে ঔপন্যাসিক হওয়ার রসদ জুগিয়েছিল।

বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী সারামাগো কারিগরি স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কিছুকাল যন্ত্রকুশলী হিসেবে কাজ করেন। তারপর একটি সরকারি চাকরি জুটিয়ে নেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগসূত্র থাকার কারণে তাঁকে শেষপর্যন্ত এই চাকরিটি হারাতে হয়। তিনি এরপর সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং প্রকাশনী শিল্পেও কিছু কাজ খুঁজে পান। তবে সব জায়গাতেই কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে তার বামপন্থী চিন্তা-ভাবনার জন্য। শেষপর্যন্ত রক্ষণশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর বীতশ্রদ্ধ সারামাগো কাজকর্মের সমস্ত চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ নিজেকে পুরোপুরি উপন্যাস লেখার কাজে নিয়োজিত করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৪ বছর। পরবর্তী প্রায় কুড়ি বছর ধরে তিনি একের পর এক অভূতপূর্ব উপন্যাস লিখতে থাকেন। এসব উপন্যাসে রয়েছে অনবদ্য বর্ণনাভঙ্গি, রাজনীতি যেখানে মূল উপজীব্য বিষয়। ল্যাটিন আমেরিকার ম্যাজিক রিয়ালিজমও সারামাগোর উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ থেকে পর্তুগালকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন মনে হয়। তার মিল খুঁজে পাওয়া যায় ল্যাটিন আমেরিকার সঙ্গে। সারামাগোর রচনাতেও তাই ওরকম ছাপ।

সারামাগোর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে দ্য ইয়ার অফ দা ডেথ অফ রিকার্দ রেস। এই উপন্যাসে তিনি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন যা বিংশ শতাব্দীতে পর্তুগালকে গ্রাস করেছিল। দ্য স্টোন রেস্ট উপন্যাস প্রিয় রাজনীতিভিত্তিক যেখানে সারামাগো দেখিয়েছেন ইউরোপের একটি কল্পিত দীপ হঠাৎ চলে গেল আফ্রিকার কাছাকাছি আর শোষক ও শোষিত এই দুই প্রজাতি একত্রিত হলে পর কী ঘটনা ঘটল। তাঁর গস্পেল অ্যাকোর্ডিং টু জেসাস ক্রাইস্ট উপন্যাস যীশুকে সাধারণ মানুষে পরিণত করেছে যা ক্যাথলিক ধর্মের মূলে এক আঘাত আর এজন্য তাঁকে সরকারের কাছ থেকে অনেক হেনস্থা ভোগ করতে হয়েছে। সারামাগোর সবচেয়ে বেশি আলোচিত উপন্যাসটির নাম ব্লাইন্ডনেস, যেখানে এক অজানা দেশে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে রহস্যজনক অন্ধত্ব। এসব ছাড়াও তাঁর লেখা আরও কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম অল দা নেমস বাল্টেজার এন্ড রিমুন্ডা এবং জার্নি টু পর্তুগাল ইত্যাদি।

ন্যুট হ্যামসুন

আসল নাম ন্যুট পেটডেরসন। জন্ম নরওয়ের লম অঞ্চলে ১৮৫৯ সালে। বাবা বেডের পেডেরসন ছিলেন একজন দর্জি।

এক বিতর্কিত চরিত্র। গুণ্টার গ্রাসের সঙ্গে নাৎসী বাহিনীর যোগাযোগ নিয়ে যেমন নিন্দে-মন্দ হয়েছিল তেমনি তাঁর সম্পর্কেও এ ব্যাপারে আশ্চর্য মিল। নোবেলজয়ী এই দু’জন সাহিত্যিকেরই জীবনের শেষ ভাগ হিটলার বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় আলোড়িত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই হ্যামসুন জার্মানদের পক্ষে ছিলেন। তাঁর দেশ নরওয়ে ও সেখানকার লোকরা কিন্তু জার্মানিকে সমর্থন করত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হ্যামসুন সরাসরি হিটলার ও নাৎসী দলের হয়ে রীতিমত প্রচার শুরু করেন। নাৎসী বাহিনী নরওয়ে অধিকার করে তাণ্ডব চালালেও হ্যামসুনের মোহ ভাঙ্গে না। উল্টে তিনি নাৎসীদের সমর্থন করে একের পর এক রচনা কাগজে-পত্রে লিখতে থাকেন। এমনকি তিনি হিটলার এবং তাঁর প্রচার সচিব জোসেফ গোয়েবলের সঙ্গে দেখাও করেন। তাঁর নোবেল পুরস্কারটি তিনি গোয়েবেলকে স্তুতি জানাতে উৎসর্গ করেছিলেন।

হ্যামসুন-এর এই হিটলার প্রীতির পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল ১৮৯৪ সালে যখন তিনি প্যান বইটি লেখেন। এ সময় তিনি ফ্রেডেরিখ নিৎসের দর্শনে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। পরে হিটলারকেও দেখা গেছে নিৎসের আদর্শ অনুসরণ করতে। হ্যামসুন তাঁর প্যান বইটিতে নাগরিক সভ্যতা থেকে পালিয়ে প্রাকৃতিক বন্যতার মধ্যে চলে যাওয়ার ওপর জোর দেন আর এখানেই দেখা যায় নিৎসের প্রভাব।

হিটলার ও নাৎসী বাহিনীর পক্ষ নেওয়ায় হ্যামসুনকে কম মূল্য দিতে হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নরওয়ে সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে প্রথমেই মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। ১৯৪৭ সালে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। গোটা মামলায় হ্যামসুন আগাগোড়া হিটলারকে সমর্থন করে যান। আদালত তাঁকে মোটা অংকের জরিমানা করে। চারদিকে সবার মুখে শুরু হয় তাঁর নিন্দা। তাঁর বইপত্রের বিক্রিও কমে যায়। অবশ্য ১৯৪৯ সালে তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে বই প্রকাশ করেন। নরওয়েতে সে বই খুবই জনপ্রিয় হয়।

রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন ন্যুট হ্যামসুনের অমর সাহিত্য কীর্তিকে অস্বীকার করা যাবে না কিছুতেই। তাঁর উপন্যাসগুলি রচনাশৈলী ও প্রকরণগত দিক দিয়ে একেবারেই ব্যতিক্রমী। ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কটাই তাঁর সমস্ত উপন্যাসের মূল বিষয়। কাহিনী নির্ভর উপন্যাসের একটা নিজস্ব ভাষা হ্যামসুন আবিষ্কার করেছিলেন যেখান থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত উপন্যাস তাদের ভাষা খুঁজে পেয়েছে। এসব কারণে অনেক সমালোচক হ্যামসুনকে আধুনিক সাহিত্য ও উপন্যাসের জন্মদাতাও বলে থাকেন। এসব ছাড়াও হ্যামসুন নরওয়ের সংস্কৃতি ও জীবনযুদ্ধকে সারা বিশ্বে তাঁর লেখার মাধ্যমে পরিচিত করে তোলেন।

ন্যুট হ্যামসুনের সবচেয়ে বেশি আলোচিত উপন্যাসটির নাম মার্কিন ্স গ্রোডি, ইংরেজিতে দা গ্রোথ অফ দা সয়েল। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মাত্র তিন বছর আগে ১৯১৭ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। নরওয়ে ছাড়াও জার্মানিতে বইটি খুবই জনপ্রিয়তা পায়। এমনিতেও জার্মানরা গোড়া থেকেই হ্যামসুনের বিশেষ ভক্ত হয়ে উঠেছিল। সরল ও আদিম প্রাকৃতিক বিশুদ্ধতায় জীবন এগিয়ে যাওয়ার আশ্চর্য কাহিনী দা গ্রোথ অফ দ্য সয়েল যেখানে আইজ্যাক নামের এক সাধারন মানুষ নিজের জীবনকে খুঁজে পায় অনাড়ম্বর গ্রামীণ প্রকৃতির সুষমায়। নরওয়ের সংস্কৃতির পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়গুলির আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটেছে এই উপন্যাসে। নিজের জীবন ও দর্শনেরও যেন এক প্রতিফলন ফুটে উঠেছে এখানে। ১৯১১ সাল থেকেই তিনি নরওয়ের একটি ছোট খামারবাড়িতে বসবাস করতে থাকেন আর বাইরের পৃথিবী থেকে নিজেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দেন। সারাদিন কেবল লিখতেন আর খামারের কাজকর্ম করতেন।

অধিকাংশ সমালোচকই অবশ্য এ বিষয়ে একমত যে হ্যামসুনের হাতে সেরা লেখাগুলি এসেছে বিংশ শতাব্দীর শুরু হওয়ার আগে। ১৮৯৪ সালে লেখা প্যানের কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে যা তিনি লিখেছিলেন প্যারিসে বসবাসের সময়। ১৮৯২ সালে প্রকাশিত মিস্ট্রিজ ছাড়াও রয়েছে ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হাঙ্গার আর এই হাঙ্গার উপন্যাসটি হ্যামসুনকে প্রথম খ্যাতির শিখরে তুলে দেয়। এখানে অসলো শহরের এক খেতে না পাওয়া লেখকের জীবনকাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এই উপন্যাসে হ্যামসুন এক অভাবনীয় বর্ণনাভঙ্গির উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। কখনো কথা বলেছে উত্তম পুরুষ কখনো বা তৃতীয় পুরুষ। বিংশ শতাব্দীতে এই ধারা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে।

ন্যুট হ্যামসুনের ব্যক্তিগত জীবন আরও অনেক কারণেই বেশ আকর্ষণীয়। কোন কলেজের কোন শিক্ষা তাঁর ভাগ্যে জোটেনি কোনদিন। বাবা পেডের পেডেরসন তাঁর শ্যালক হেনস ওলসেনের খামারবাড়িতে কাজ করতে চলে যান। ওলসেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ায় নিজে কাজকর্ম করতে পারতেন না। বোনের বরের হাতে খামারের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। পরে ওলসেন দাবি করেন যে তিনি পেডেরসনের কাছে অনেক টাকা পান আর বাবার ঋণ শোধ করতে বাচ্চা বয়স থেকে হ্যামসুনকে মামার পোস্ট অফিসের হিসেব দেখা, কাঠ কাটা, গ্রামের ছোট লাইব্রেরী চালানো ইত্যাদি অনেক কাজ করতে হয়। তাঁর বাবাই তাকে লিখতে-পড়তে শেখান। বছরে কয়েক সপ্তাহ গ্রামে যে ভ্রাম্যমান স্কুল আসত সেখানে খানিকটা পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। গ্রামের লাইব্রেরীর বইগুলো অবশ্য সময় পেলেই পড়তেন। শৈশব-কৈশোর জীবনের এসব তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর লেখায়।

১৮৭৭ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে হ্যামসুন তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করার সুযোগ পান। উপন্যাস মোটেই সাড়া ফেলেনি। ওই বছরই এক ছোট শহরে স্কুল টিচারের চাকরি হয় তাঁর। পরের বছর আবার আরেকটি ব্যর্থ উপন্যাস প্রকাশ পায়। সাহিত্যের নেশা তাঁর মধ্যে স্থায়ীভাবে চেপে বসে আর তিনি চলে আসেন রাজধানী অসলো শহরে। প্রচন্ড দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটতে থাকে তাঁর। কিছু রোজগার হতো রাস্তা তৈরির শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। অভাবের তাড়নায় হ্যামসুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ছ’-বছর সেখানে থেকে খামারবাড়ির ভৃত্য আর গাড়ির খালাসি হিসেবেও কাজ করেছেন। জীবনের এসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে অভিনব গদ্যরীতির উদ্ভাবন ঘটিয়েছিল।

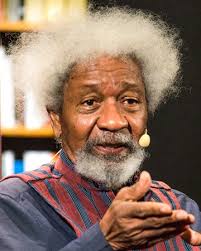

ওলে সোয়িঙ্কা

আফ্রিকা মহাদেশের কোন কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক হিসেবে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ওলে সোয়িঙ্কা। সালটা ছিল ১৯৮৬। নাইজেরিয়ার অধিবাসী সোয়িঙ্কার জন্ম হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। বাবা ছিলেন শিক্ষক, নাম স্যামুয়েল আয়োডেন। মা গ্রেস ইনিওলা সোয়িঙ্কা ছিলেন এক দোকানদার। নাইজেরিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে ছিল তাঁদের ঘর। এমনিতে আফ্রিকার মানচিত্রে নাইজেরিয়া দেশটিরও অবস্থান পশ্চিম প্রান্তে। নাইজেরিয়ার একটি প্রধান উপজাতির নাম ইয়োরুবা। সোয়িংকার বাবা-মা দু’জনেই সেই উপজাতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত।

ওলে সোয়িঙ্কার মূল নাম আকিনওয়ান্দে ওলুওলে সোয়িঙ্কা। সারা বিশ্বে যুগে যুগে বুদ্ধিজীবী লেখক-সাহিত্যিকরা স্বৈরাচারী শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলম ধরে তাদের অপ্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত ও পাশবিক রাষ্ট্রীয় শক্তির রোষানলে পড়ে জীবনভর দুর্দশা ভোগ করতে হলেও তাঁরা নিজেদের মাথা কখনোই অন্যায়ের কাছে নত করেননি। ওলে সোয়িঙ্কা এই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। তাঁর রাজনৈতিক রচনাগুলি নাইজেরিয়া সরকারের কেবলই অশান্তির কারণ হয়েছে। ১৯৯৬ সালে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর সংকলন দ্য ওপেন সোর অফ আ কন্টিনেন্ট । নব্বইয়ের দশকে নাইজেরিয়ার ভয়াবহ অশান্ত পরিবেশের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা রয়েছে এসব প্রবন্ধে। সোয়িঙ্কার চাচাছোলা সমালোচনা সরকারকে একেবারেই সন্তুষ্ট করেনি। তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতিকে অগ্রাহ্য করে নাইজেরিয়া সরকার সোয়িঙ্কাকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। পরে অবশ্য মৃত্যুদণ্ড মুকুব করে তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

সোয়িঙ্কা কোনদিনই তাঁর দেশের সরকারের প্রিয়পাত্র হতে পারেননি। ১৯৬৭ সালে তাঁকে আরও একবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। নাইজেরিয়ার বায়াফ্রা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের স্বাধীনতার জন্য লেখালেখি ও কাজকর্ম করার কারণে তাঁর ওই সময় দু’ বছরের কারাবাস জুটেছিল। ১৯৭২ সালে লেখা দ্য ম্যান ডায়েড: দ্য প্রিজন নোটস্ অফ ওলে সোয়িঙ্কা রচনায় তাঁর এসব অভিজ্ঞতা তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে সোয়িঙ্কা লিখেছিলেন, ‘বই ও লেখালেখির সমস্ত বিষয় যারা সত্যের কণ্ঠরোধ করতে চায় চিরকাল তাদের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে এসেছে’। বন্দীদশায় থাকার সময় গোপনে তাঁর কাছে বইপত্রের যোগান দেওয়া হতো। সোয়িঙ্কা সেসব আদ্যোপান্ত পড়ে ওইসব বইপত্রের সাদা অংশে তাঁর লেখা লিখতেন। ওইসব বই আবার গোপনে জেল থেকে পাচার করে এনে তাঁর রচনা ছাপা হত। এভাবে তিনি তাঁর অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছেন। শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশে থেকে যেকোন বস্তুর ওপর সাহিত্য রচনা করার যে কাজ সোয়িঙ্কা দিনের পর দিন করে এসেছেন তা রীতিমতো দৃষ্টান্তমূলক।

ওলে সোয়িঙ্কা একাধারে নাট্যকার, কবি, সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার। তাঁর দেশবাসী অন্য এক বিখ্যাত লেখক চিনুয়া আচিবে-র সঙ্গে তাঁর অনেক বিষয়ে মিল পাওয়া যায়। ছোটবেলা থেকেই নানা বিষয়ে তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। বড় হয়ে তিনি ইংল্যান্ডে যাওয়ার সুযোগ পান ও সেখানে লিডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর সোয়িঙ্কা স্বদেশে ফিরে এসে নিজস্ব উপজাতি ইয়োরুবা ভিত্তিক থিয়েটার গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত নাট্য বিভাগের প্রধান ছিলেন তিনি এবং বহু তরুণকে নাট্যশিক্ষা দানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৬৭ সালে বন্দীদশা প্রাপ্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত এই কাজ সাফল্যের সঙ্গে করে এসেছেন।

তিনি কিছু আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থও রচনা করেছেন যেগুলি ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত নাইজেরিয়ার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছে। সোয়িঙ্কার কবিতাগুলি বেশির ভাগই রাজনীতিকে বিষয়বস্তু করে রচিত হলেও নাইজেরিয়ার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রারও পরিচয় দেয়। নাট্যকার হিসেবেই ওলে সোয়িঙ্কার বেশি নাম। উল্লেখ করা যায় ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত নাটক ডেথ অ্যান্ড দ্য কিংস্ হর্সম্যান-এর কথা। এখানে সোয়িঙ্কা ইয়োরুবা উপজাতীয় এক নেতার অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনিয়েছেন ।