নীলাদ্রি পাল

লেখক পরিচিতি

(বাবার বদলির চাকরির সুবাদে স্কুল, কলেজ মিলিয়ে মোট দশ জায়গা ঘুরে পড়াশোনা। এর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণিতে এক সঙ্গে দুটো স্কুলে পড়াশোনা। কলকাতায় থাকাকালীন স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে এবং বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় থাকাকালীন ওখানকার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। দুই স্কুল থেকেই বার্ষিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ন হয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে প্রবেশ। পঞ্চম শ্রেণিতে প্রথম পর্বের পরীক্ষা দেওয়ার পর স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রধান শিক্ষকের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলে ভর্তি। একবছরের কিছু বেশি ওই স্কুলে পড়াশোনার পর আবার কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পড়াশোনা করতে করতে মালদা জেলার ললিত মোহন শ্যাম মোহিনী বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করে মালদা জিলা স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে সাত মাস আট দিন ক্লাস করে আবার কলকাতায় ফিরে শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজে এসে ভর্তি। সেখান থেকেই একেবারে স্নাতক হয়ে সাংবাদিকতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের অধীন অ্যাকাডেমি সুবার্বিয়া থেকে ফটোগ্রাফি পাশ করে সাংবাদিকতা এবং চিত্র সাংবাদিকতায় প্রবেশ। আনন্দবাজার পত্রিকা, সংবাদ প্রতিদিন, সাপ্তাহিক বর্তমান, তথ্যকেন্দ্র সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং ম্যাগাজিনে সাংবাদিকতা ও চিত্র সাংবাদিকতায় ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাওয়া।)

পর্ব – এক

প্রাচীন বাংলার স্বাধীন নরপতি গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের রাজত্বকালের পর বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুরোপুরি ভাবে বিলুপ্ত হয়। সেই সময়ের পর বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলেও কিছুকাল পরে তা-ও ক্ষীণ হয়ে পরে। বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমশ তন্ত্র-মন্ত্র, মারণ, উচাটন প্রভৃতি শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। মানুষও ক্রমশ ধর্মহীন, দেবহীন হয়ে ছলা-কলা, ভেলকির আশ্রয়ে জড়িয়ে যেতে থাকে।

খ্রিষ্টীয় নবম-দশক শতকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম এক অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে চলছিল। সেই সময় দশম শতকের শেষে বাংলার শাসনকর্তা রূপে উত্তর ভারতের কনৌজ বা কান্যকুব্জ থেকে এলেন রাজা আদিশূর।

তিনি রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদের কার্যকলাপ, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি আদিশূরের মনঃপূত হলো না। সেই ব্রাহ্মণরা শ্রোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন তৎসৎ বা সারস্বত ব্রাহ্মণ। পূর্বে বর্তমানে পঞ্জাব-হরিয়ানা প্রদেশে সবরমতী নদীর বদ্বীপ অববাহিকার অধিবাসী হলেও, সেখান থেকে তাঁরা বঙ্গদেশে সরস্বতী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। এজন্য তাঁরা সারস্বত ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হলেন।

আবার অন্যমতে তাঁরা দেবী সরস্বতীর উপাসনা করতেন বলে তাঁরা নিজেদের সারস্বত ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতেন। এই সারস্বত ব্রাহ্মণরাই সেইসময় অজ্ঞ সাধারণ বঙ্গবাসীর ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজাপাঠ সম্পন্ন করতেন। তাঁদের পূজাপাঠ এবং ধর্মীয় আচার পালনের পদ্ধতি রাজা আদিশূরের পছন্দ ছিল না। ওই সারস্বত ব্রাহ্মণদের সংখ্যাও সারা বঙ্গদেশে ছিল খুবই সামান্য। মাত্র সাতশোর মতো। তাঁরা বৈদজ্ঞও নন, বৈদিক ক্রিয়াকলাপেও তাঁরা অপারগ। উপরন্তু তাঁরা আমিষভোজী এবং খাদ্যগ্রহণেও ব্রাহ্মণ্য নীতি অনুসরণ করতেন না।

সম্রাট অশোকের সময় থেকে আদিশূরের বঙ্গদেশে আসার আগে পর্যন্ত এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। সেই কারণে এখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূল ক্রিয়াকলাপ থেকে সরে এসে এক মিশ্র ক্রিয়াকলাপের প্রচলন হয়। অল্প সংখ্যক সারস্বত ব্রাহ্মণ কোনোরকমে সেই ক্রিয়াকলাপ টিকিয়ে রাখেন।

আদিশূর বঙ্গদেশে এসে ঢাকা বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি প্রথমে নিঃসন্তান ছিলেন। সেই কারণে তিনি পুত্র লাভের আশায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য মনস্থির করেন। একেই আদিশূরের বঙ্গের সারস্বত ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকলাপ পছন্দ ছিল না। তাসত্ত্বেও তিনি তাঁদের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার অনুরোধ জানালে ব্রাহ্মণরা তাঁদের অপারগতার কথা জানান। রাজা আদিশূর এতে মনঃক্ষুণ্ণ হলেন এবং ক্ষুব্ধও হলেন।

সেই সময় আর্য ভারতের রাজধানী কান্বকুব্জ বা কনৌজের অধিশ্বরের কাছে পাঁচজন ভিন্ন গোত্রীয় বেদজ্ঞ, সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে পাঠানোর জন্য আবেদন জানালে তিনি পাঁচ ব্রাহ্মণকে পাঠিয়ে দেন। তখন ৯৮০ খ্রিস্টাব্দ।

যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ কান্বকুব্জ বা কনৌজ থেকে বঙ্গদেশে এলেন তাঁরা হলেন সাবর্ণ গোত্রের শ্রী বেদগর্ভ দ্বিবেদী (দুবে), ভরদ্বাজ গোত্রের শ্রী হর্ষ পণ্ডিত (পাণ্ডে), কাশ্যপ গোত্রের শ্রী দক্ষ ত্রিবেদী (তেওয়ারী), শাণ্ডিল্য গোত্রের শ্রী ভট্ট নারায়ণ চতুর্বেদী (চৌবে) এবং বাৎস্য গোত্রের শ্রী ছন্দ (ছান্দোড়) মিশ্র।

এই যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে এসেছিলেন তাঁরা শুধু বেদজ্ঞ ও সাগ্নিকই ছিলেন না — তাঁরা ছিলেন বীর যোদ্ধাও। সুন্দর, সুঠাম গঠন, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায়। উত্তর ভারতের কান্যকুব্জ থেকে আসার পথে হিংস্র জীবজন্তু এবং চোর ডাকাতের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাঁরা ছিলেন সশস্ত্র। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণই মূলত বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ কুলের পূর্বপুরুষ।

বঙ্গদেশে আসার সময় এই পাঁচ ব্রাহ্মণ প্রত্যেকে এক একজন বীর ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ সন্তান সঙ্গে এনেছিলেন। বেদগর্ভ দ্বিবেদীর সঙ্গে এসেছিলেন বিশ্বামিত্র গোত্রের শ্রী কালিদাস (পদবী : মিত্র), শ্রী দক্ষ ত্রিবেদীর সঙ্গে গৌতম গোত্রের শ্রী দশরথ (পদবী : বসু), শ্রী ভট্ট নারায়ণ চতুর্বেদীর সঙ্গে সৌকালীন গোত্রের শ্রী মকরন্দ (পদবী : ঘোষ), শ্রী হর্ষ পণ্ডিতের সঙ্গে কাশ্যপ গোত্রের শ্রী বিরাট বা শ্রী দাশরথি (পদবী : গুহ) এবং শ্রী ছান্দোড় (ছন্দ) মিশ্রর সঙ্গে মৌদ্গল্য গোত্রের শ্রী পুরুষোত্তম (পদবী : দত্ত)।

নির্দিষ্ট এক শুভদিনে রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন ওই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে দিয়ে। যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ার পর অচিরেই রাণী গর্ভবতী হলেন। অভিভূত হলেন রাজা আদিশূর। পরম শ্রদ্ধায় আদিশূর ওই পাঁচ ব্রাহ্মণকে স্থায়ীভাবে বঙ্গদেশে বসবাস করার আন্তরিক অনুরোধ জানালে, তাঁরা রাজার ভক্তি ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন।

পঞ্চ ব্রাহ্মণকে দিয়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায় তাঁদের স্থায়ীভাবে বসবাস করানোর উদ্দেশ্যে পাঁচটি ভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চলের পাঁচটি গ্রামে তাঁদের নিষ্কর জায়গির দিলেন। সাবর্ণ গোত্রীয় শ্রী বেদগর্ভ দ্বিবেদীকে দিলেন মল্লভূম প্রদেশের বটগ্রাম। ভরদ্বাজ গোত্রের শ্রী হর্ষ পণ্ডিতকে দিলেন সিংভূম প্রদেশের কঙ্কগ্রাম। কাশ্যপ গোত্রের শ্রী দক্ষ ত্রিবেদীকে দিলেন বীরভূম প্রদেশের কামকোটি। শাণ্ডিল্য গোত্রের শ্রী ভট্ট নারায়ণ চতুর্বেদীকে দিলেন মানভূম প্রদেশের পঞ্চকোটি এবং বাৎস্য গোত্রের শ্রী ছন্দ (ছান্দোড়) মিশ্রকে দিলেন বর্ধমান প্রদেশের হারিকোটি।

সৌভরি (স্বভরি) পুত্র বেদগর্ভ দ্বিবেদী ছিলেন বঙ্গদেশে সাবর্ণ বংশের প্রথম পুরুষ। বঙ্গদেশে তিনিই ছিলেন প্রথম সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তিনি চতুর্দশ মনুর অন্যতম মনু সাবর্ণ মুনির বংশধর। বেদগর্ভের বাবা সৌভরি (স্বভরি) ছিলেন মহাপণ্ডিত। তাঁর উপাধি ছিল উপাধ্যায়। বেদগর্ভ মালদহ জেলার গঙ্গা তীরে বটগ্রামে (বর্তমানে বটোরিয়া) বসবাস শুরু করেন।

বেদগর্ভ একজন দূরদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বঙ্গসমাজকে গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখলেন বঙ্গবাসী মেধাবী, কল্পনাপ্রবণ এবং খাদ্যরসিক। এদের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। দৈহিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও এরা কল্পনাপ্রবণ হওয়ার জন্য জীবনে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাই মানুষ তৈরির সংকল্প নিয়ে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা, বেদচর্চার পাশাপাশি শারীরশিক্ষারও পাঠ দিতে লাগলেন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য দেন কৃষি শিক্ষার পাঠ।

পর্ব – দুই

বঙ্গে সাবর্ণ বংশের প্রথম পুরুষ বেদগর্ভ ছিলেন সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সৌরাষ্ট্রের (বর্তমান গুজরাট) প্রভাসে ভদ্রকালী মন্দিরে সংরক্ষিত ভাবা বৃহস্পতির ভেরাবল প্রশস্তি অনুযায়ী তৎকালীন সর্বজনপূজ্য সুবিখ্যাত শৈব পণ্ডিত ভাবা বৃহস্পতি তাঁর নিজ গ্রাম কাণ্যকুব্জের ঋষি সৌভরির পুত্র বেদগর্ভকে ‘উপাধ্যায়’ উপাধিতে ভূষিত করেন এবং দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম সৌরাষ্ট্রের প্রখ্যাত সোমনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রূপে বরণ করেন। বেদজ্ঞ সমস্ত ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিতকে সেই সময় উপাধ্যায় উপাধিতে সম্মানিত করা হতো।

পরবর্তীকালে বেদগর্ভ পিতার আজ্ঞা পালনের জন্য রাজা আদিশূরের আহবানে সপরিবারে গৌড়বঙ্গে আসেন। আদিশূরের আয়োজনে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন করার পর বেশ কিছুকাল বঙ্গদেশে বসবাস করে সোমনাথ মন্দিরে ফিরে যান। ১০২৬ সালে সুলতান মামুদ যখন সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন, মন্দির রক্ষার সেই যুদ্ধে বেদগর্ভ বীর বিক্রমে আক্রমণ প্রতিহত করার সময় প্রাণ দেন।

বেদগর্ভের বারোজন পুত্র সন্তান ছিল। রাজা আদিশূর বারোজনকেই বঙ্গদেশে বারোটি গ্রামে জায়গির দেন। বেদগর্ভের বারোজন সন্তান হলেন বীরভদ্র, রাজ্যধর, বশিষ্ঠ, বিশ্বরূপ, কুমার, যোগী, রাম, দক্ষ, মধূসুদন, গুণাকর, মদন এবং মাধব।

বেদগর্ভের জ্যেষ্ঠ সন্তান বীরভদ্র/রাঘব পান গঙ্গ বা গাঙ্গুল গ্রাম, যা বর্তমানে বর্ধমান জেলার বাঁকা নদীর ধারে শক্তিগড় স্টেশনের উত্তরপূর্বে অবস্থিত। বর্তমান নাম গাঙ্গুর। রাজ্যধর পান বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের পূর্বদিকে অবস্থিত কুন্দ গ্রাম। বশিষ্ঠ পান হুগলি জেলার সিদ্ধ/সিদ্ধল গ্রাম, যার বর্তমান নাম সিথলা। বিশ্বরূপ পেলেন বর্ধমান জেলার কাটোয়া থেকে তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত নন্দী, যার বর্তমান নাম নন্দীগ্রাম। কুমার পান মুর্শিদাবাদ শহরের ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্বে ভৈরব নদের দক্ষিণে অবস্থিত বালী গ্রাম, যার বর্তমান নাম বালীয়ান। যোগী পান বর্ধমান জেলায় রায়না থেকে আড়াই ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে শিয়ারী/শিড় গ্রাম, যার বর্তমান নাম সিহারা। রাম পান হুগলি জেলার ভুরশুট পরগণার মধ্যে দামোদরের কূলে পুংসিক গ্রাম, যার বর্তমান নাম পুসপুর। দক্ষ পান ষাটক গ্রাম। মধুসূদন পান বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থেকে ২ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত পালিগ্রাম। গুণাকর পান বর্ধমান জেলার দ্বারকা ও ভাগিরথী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে কাটোয়া থেকে ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত নায়/নাঞি গ্রাম, বর্তমান নাম নায়গ্রাম। মদন পান বীরভূম জেলার মল্লারপুর শহর থেকে দেড় ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত দায়া গ্রাম, বর্তমান নাম দাওয়া। মাধব পান মেদিনীপুর জেলার ঘণ্টা গ্রাম, বর্তমান নাম ঘাটাল।

রাঘব তাঁর বাবা বেদগর্ভের মতোই সংস্কৃত সাহিত্যে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন যশস্বী অধ্যাপকও। কৃষিকার্যেও তাঁর ছিল বিশেষ পারদর্শিতা। সেইজন্য রাজা আদিশূর তাঁকে ‘হল’ উপাধিতে ভূষিত করেন। যুদ্ধবিদ্যাতেও রাঘব ছিলেন পারদর্শী। ইতিহাসে তাই তিনি ‘বীর রাঘব’ নামে পরিচিত। তিনি রাজা আদিশূরের ব্রাহ্মণ সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ বা সেনাপতি ছিলেন। গঙ্গ গ্রামে বসবাস করতেন বলে গ্রামের নামানুসারে তিনি ‘গঙ্গোপাধ্যায়’ পদবী গ্রহণ করেন।

এখানে প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন যে বেদগর্ভের সমস্ত বংশধরের বংশপঞ্জী সংগ্রহ করা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বেদগর্ভের বংশধররা বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণার কাছে আমাটিতে (আমাটিয়া) এসে বসবাস শুরু করেন।

গঙ্গ গ্রাম বা গাঙ্গুর থেকে বসবাসের জন্য আসেন বেদগর্ভের অধস্তন নবম পুরুষ শৌরী। শৌরী ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ ও নিষ্ঠাবান পণ্ডিত। শৌরীর পুত্র পীতাম্বর ছিলেন সৎ, বুদ্ধিমান এবং বিচার বিবেচনা সম্পন্ন মানুষ। তিনি গঙ্গোপাধ্যায় পদবী ব্যবহার করতেন। বৈদিক অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন পারদর্শী। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের চাহিদার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আমন্ত্রণে এবং বংশবিস্তারের কারণে সেই সময় ব্রাহ্মণ বংশধররা মাঝে মাঝেই বসবাস পরিবর্তন করতেন।

সপ্তদশ পুরুষ শিব গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন আমাটিতে বসবাসকারী সাবর্ণ বংশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তিনি জীব বা জিও নামে পরিচিত ছিলেন। তুর্কি আক্রমণের পর মহম্মদ ঘোরির সেনাপতি কুতুবউদ্দিন বঙ্গদেশে রাজ্যবিস্তার শুরু করেন। তারপর বখতিয়ার খিলজি ও অন্যান্য শাসকগণের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে বঙ্গবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পরে। বঙ্গে নেমে আসে অন্ধকার যুগ। সেই অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়ে আলোর পথের দিশারী হিসেবে অবতীর্ণ হন শিব গঙ্গোপাধ্যায়। শুধু সাবর্ণ পরিবারেই নয়, সারা বঙ্গে সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা ও প্রতিপত্তির নতুন উৎসমুখ রচনা করেন তিনি। রাজকীয় পরিবেশে ব্যাসদেবের মতো মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হওয়ার কারণে এবং সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে ‘ব্যাস’ উপাধিতে ভূষিত হন শিব গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন একাধারে সুবক্তা, সুলেখক এবং মহাজ্ঞানী পুরুষ।

অষ্টাদশ পুরুষ পরমেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন শিব গঙ্গোপাধ্যায়ের যোগ্য পুত্র। স্বনামধন্য পণ্ডিত পরমেশ্বর ‘পুরারি’ নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামে পরিচিত। সাবর্ণ বংশীয় পরমেশ্বর বা পুরারি গঙ্গোপাধ্যায় ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে বসে হুসেন শাহের আমলে বাংলা ভাষায় প্রথম মহাভারত অনুবাদ করেন। তাঁর রচিত মহাভারত ‘পরাগলি মহাভারত’ নামে পরিচিত। কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদ করেন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। পরমেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় রচিত মহাভারতের কিছু অংশ আজও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত আছে। বইটি সেই সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল।

ক্রমশ সুলতানি আমলের অপছায়া তাঁর পরিবারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক পরিবর্তনের নতুন ধাক্কার প্রতিফলন তাঁর পরিবারের ওপরও নেমে আসে। ব্রাহ্মণ সমাজও সুলতানি শাসনের অপকীর্তির শিকার হতে থাকে। গ্রাম্য সমাজকে সেইসময় দু’ভাগে ভাগ করা হলো। জমির মালিক ও রায়ত। মুসলমান শাসকগণ হিন্দু সমাজকে নিয়ে সেরকম ভাবে ভাবতেন না। তাঁরা কেবল কর, শুল্ক, রাজস্ব ইত্যাদি বিষয়ে অধিক তৎপর ছিলেন। রাজা, জমিদার, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদি জমির মালিকদের ওপর বিভিন্ন কর ও রাজস্ব চাপিয়ে দিয়ে তাঁদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দূর্বিষহ করে তুললেন। কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভুত্ব বলবৎ করতে লাগলেন সুলতানগণ। সমাজ ও ধর্মীয় ব্যাপারে রইলেন তাঁরা উদাসীন। সামাজিক ও ধর্মীয় বিবাদ ক্রমশ এসে পড়ল মানুষের হাতে। হয়ে পড়ল আইন শৃঙ্খলার অভাব। নিষ্কর দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর জমির ওপর কর বা রাজস্ব আদায় হওয়ায় ব্রাহ্মণরা বিপদের সম্মুখীন হলেন। কর বা রাজস্ব আদায় না হলে সেই জমি নিলাম হতে শুরু করল।

জমি জায়গার ওপর কর ধার্য হওয়ার কারণে পরমেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের চতুষ্পাঠী চালানো দুষ্কর হয়ে উঠল। আমাটির পরিবেশে জীবনযাপন টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ল। আমাটির গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার বৃত্তি পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে জীবিকার সন্ধানে বাসস্থান ত্যাগ করে পরিব্রাজকের মতো ঘুরতে লাগলেন।

পর্ব – তিন

সাবর্ণ গোত্রীয় এই রায় চৌধুরী পরিবার ভারতবর্ষের একটি সুপ্রাচীন পরিবার। এই পরিবারের উৎস খুঁজতে গেলে চলে যেতে হবে রামায়ণ মহাকাব্যের যুগে। রামায়ণ মহাকাব্য থেকে জানা যায়, সুদূর বৈদিক উত্তর যুগে রাজা দশরথ যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, সেখানে আমন্ত্রিত বেদজ্ঞ ঋষিকুলের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাবর্ণ ঋষি। সাবর্ণ ঋষির বাস ছিল তৎকালীন আর্যাবর্তের পূর্বাংশে যা কান্যকুব্জ বা বর্তমানে কনৌজ নামে পরিচিত। সাবর্ণ ঋষির উত্তরসূরিরা সেখানেই বসবাস করতেন।

খ্রিষ্টাব্দের প্রথমার্ধে সাবর্ণ ঋষির বংশের অন্যতম উত্তরপুরুষ ছিলেন ঋষি সৌভরির পুত্র বেদগর্ভ। তিনি ছিলেন সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রের সুপণ্ডিত এক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। তৎকালীন ভারতবর্ষের শৈব মহাতপস্বী ভাবা বৃহস্পতি তাঁকে সোমনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিসেবে বরণ করেন এবং উপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়াধিপতি রাজা আদিশূর সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য কান্যকুব্জ বা কনৌজ থেকে যে পঞ্চ গোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ ছিলেন অন্যতম। তাঁর বারোজন সুপণ্ডিত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরভদ্র উপাধ্যায় বা রাঘব রাজা আদিশূরের কাছ থেকে বসবাসের জন্য বর্তমান বর্ধমান জেলার গঙ্গ বা গাঙ্গুর গ্রামে জায়গির পেয়েছিলেন। গঙ্গ গ্রামের উপাধ্যায় মশাই হিসেবে তিনি ‘গঙ্গোপাধ্যায়’ উপাধিতে ভুষিত হয়েছিলেন। হল গঙ্গোপাধ্যায় নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বেদগর্ভের বংশধরেরা গঙ্গ গ্রাম থেকে বর্ধমান জেলারই আমাটিতে এসে বসবাস শুরু করেন। এই সময় তাঁদের জীবিকা ছিল চতুষ্পাঠী নির্মাণ করে বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষাদান। পরবর্তীকালে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীতে জীবিকার প্রয়োজনে এবং নতুন বসতি স্থাপনের জন্য তাঁরা ক্রমশ দক্ষিণ বঙ্গের দিকে এগোতে থাকলেন। বর্ধমান জেলার আমাটি ত্যাগ করে হুগলি জেলার ত্রিবেণীর কাছে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম উপকূলে গোহট্ট-গোপালপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

পণ্ডিত বেদগর্ভের অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষ পরমেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় বা কবীন্দ্র পরমেশ্বর দিল্লির সৈয়দ বংশীয় শেষ সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহের আমলে (১৪৪৫-১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম বাংলা হরফে মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন। সেই মহাভারত ‘পরাগলি মহাভারত’ নামে পরিচিত। পরমেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ‘পুরারী গঙ্গোপাধ্যায়’ নামেও পরিচিত ছিলেন।

মুঘলদের সাথে সাবর্ণদের সখ্যতা

দিল্লিতে সুলতান শাহীর অস্তিত্ব মুসলমান সামন্ত ভূস্বামীদের মধ্যে এক শাসক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের সহাবস্থান এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব — এই সবকিছুই উত্তর ভারতে এক নতুন ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম করেছিল। উত্তর ভারতের এই নতুন রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সমরকন্দের তৈমুর বংশীয় জহিরউদ্দীন হুসেইন মুহাম্মদ বাবর। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম শাহ লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি দখল করেন তিনি। পরবর্তীকালে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা অধিকার করেন বাবর। মাত্র চার বছর তিনি ভারত শাসন করেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দিন হুসেইন মুহাম্মদ হুমায়ুন।

সাবর্ণ গোত্রীয় উনবিংশতম পুরুষ পরমেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় আমাটি থেকে হুগলি জেলার ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে গোহট্ট-গোপালপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা। সম্রাট হুমায়ুনের পরামর্শদাতা, রণকৌশল বিশারদ এবং দক্ষ সেনাপতিও ছিলেন শ্রী পঞ্চানন। হুমায়ুনের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুনের সঙ্গে বাংলা ও বিহারের আফগান সামন্ত রাজাদের প্রধান শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি বিশেষ রণকুশলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যদিও সেই যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় দিল্লির মসনদ অধিগ্রহণ করেছিলেন।

দিল্লির মসনদ পুনরায় অধিগ্রহণের পর হুমায়ুন তাঁর দক্ষ সেনাপতি পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ‘সখ্ত খাঁ’ বা ‘শক্তি খাঁ’ উপাধিতে ভূষিত করেন। একটি মানপত্র দিয়ে পয়তাল্লিশটি গ্রাম সম্বলিত অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার হাভেলি পরগনার জায়গির দেন হুমায়ুন তাঁর দক্ষ সেনাপতি শ্রী পঞ্চাননকে। এরপর থেকে পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় পরিচিত হন ‘পাঁচু শক্তি খাঁ’ নামে। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে পাঁচু শক্তি খাঁ (পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়) ভাগীরথীর পূর্ব তীরে বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনার হাভেলি শহরে (যার বর্তমান নাম হালিশহর) এক নতুন সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। নদী বিধৌত প্লাবনভূমি অঞ্চল ভাগীরথীর পূর্ব উপকূলের উর্বর সমতট অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই জায়গাতেই নতুন সমাজ গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন।

মুঘল সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর শ্রী পঞ্চাননের প্রভাব প্রতিপত্তির কোনো ঘাটতি ছিল না। প্রচুর অর্থের মালিক হওয়ার কারণে ঐশ্বর্যেরও কোনো অভাব ছিল না। তাঁর দৃঢ় মনোবল ও সুদক্ষ পরিচালন প্রতিভা আকৃষ্ট করেছিল মুঘল সম্রাটকে। হুমায়ুনের পরে মুঘল সম্রাট আবুল-ফতে-হুসেইন-জালাল-উদ্দীন-মুহম্মদ আকবর এবং অন্যান্য মুঘল সেনাপতিদের সহায়তাও ছিল পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রভুত ভরসা। বিভিন্ন প্রশাসনিক কারণে সম্রাট আকবরের সাথে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। সেই কারণে সম্রাট তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন।

বসবাস পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় বা পাঁচু শক্তি খাঁ’ ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলের গোহট্ট-গোপালপুর থেকে চলে আসেন ভাগীরথীর পূর্ব উপকূলে অবস্থিত হাভেলি শহরে। এই হাভেলি শহরে ছিল মুঘল হাবিলদারদের শিবির। কর বা রাজস্ব আদায়ের জন্য এখানে ছিল গোমস্তা-সেরেস্তাদারদের আবাসগৃহও। একেই বলা হত ‘হাভেলি’। সেই কারণেই তখন এই অঞ্চল ‘হাভেলি শহর’ নামে পরিচিত ছিল। ‘হাভেলি’ শব্দের অর্থ অট্টালিকা বা প্রাসাদ। এখানে ওই সময় প্রচুর অট্টালিকা ছিল। অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত এই ‘হাভেলি শহর’ নাম থেকেই বর্তমানের ‘হালিশহর’ নামের উৎপত্তি।

হাভেলি শহরে নতুন করে ব্রাহ্মণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর থেকে বৈদ্য আনলেন শ্রী পঞ্চানন। তাদের একটি দল হাভেলি শহরের কাছে বসবাস শুরু করলেন। বৈদ্যদের অপর একটা বড় দল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হুগলি জেলায় পল্লী গঠন করলেন। বর্তমানে ওই পল্লীর নাম ‘বৈদ্যবাটি’। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের কোন্নগর থেকে কায়স্থ পরিবার এনে তাদের বসতি দান করলেন ভট্টপল্লীতে। ওই ভট্টপল্লীই বর্তমানে ‘ভাটপাড়া’ নামে পরিচিত।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পারদর্শী শিল্পী এনে পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় হাভেলি শহরের বিভিন্ন গ্রামে তাদের শিল্পানুসারে বিভাজন করে বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। কারুশিল্পীদের মধ্যে কুম্ভকাররা মৃৎশিল্পে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিলেন। কুম্ভকারদের ‘কুমার’ বা ‘কুমোর’ বলা হয়। সেকারণে তাদের পল্লীর নাম হয় ‘কুমারহট্ট’। ‘কুমারহট্ট’ নামকরণের আরেকটি মত হলো — হাভেলি শহরে প্রচুর চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানে টোলগুলিতে প্রচুর কুমার বয়সী ছাত্রের সমাগম হয়। হাভেলি শহরে মনে হয় যেন কুমারদের হাট বসেছে। কুমারদের বেদ অধ্যয়নের শোরগোলে চতুষ্পাঠী অঞ্চল ও ভট্টপল্লী মুখর থাকত। সেই কারণে এই অঞ্চল ‘কুমারহট্ট হাভেলি শহর’ বা ‘কুমারহট্ট হালিশহর’ নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে ‘কুমারহট্ট’ নাম প্রায় মুছে গেছে। এমনকি ‘হাভেলি শহর’ নাম পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে ‘হালিশহর’ নামে পরিচিত হয়েছে।

স্বর্ণ শিল্পীদেরও বসতি দান করেছিলেন শ্রী পঞ্চানন। তাদের বসতি ছিল কাঞ্চন পল্লীতে। বর্তমানে যা কাঁচরাপাড়া নামে পরিচিত। এখানেই গড়ে উঠেছে পূর্ব রেলওয়ের ওয়ার্কশপ ইয়ার্ড। শিল্পীদের বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী বিক্রি করার জন্য একটি নতুন হাট বসানোর ব্যবস্থা করা হলো। সেই স্থানটির নামকরণ হলো ‘নবহট্ট’, বর্তমানে যা ‘নৈহাটি’ নামে পরিচিত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এইভাবে পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বপ্নের হাভেলি শহর নতুনরূপে গড়ে উঠল। হাভেলি শহরের এই উন্নতির কারণেই বিদেশি বণিকরা ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পাড়ে শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল ইত্যাদি স্থানে কুঠি বাড়ি নির্মাণ করেন।

বিখ্যাত ওলন্দাজ (ডাচ) পরিব্রাজক ফান-ডেন-ব্রুক ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে হাভেলি শহরকে ভাগীরথী নদীর পূর্ব উপকূলের সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহর বলে উল্লেখ করেছেন। আর পশ্চিম উপকূলের হুগলি শহরের প্রায় দু’মাইল উত্তর এবং পূর্ব উপকূলের কুমারহট্ট বরাবর হাভেলি শহরকে তখন দক্ষিণবঙ্গের একটি বিশেষ সমৃদ্ধশালী নগর হিসেবে দেখা যায়। এইভাবে দেখা যায় সাবর্ণ বংশধরেরা যখন যেখানে গেছেন, সেখানেই সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির নিদর্শন রেখেছেন। পরবর্তীকালে কলকাতা শহরের যে সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল তার প্রথম রূপ এই হাভেলি শহরেই দেখা গিয়েছিল।

পর্ব – চার

কালীঘাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং সাবর্ণদের

রায় ও চৌধুরী উপাধি লাভ

পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় বা পাঁচু শক্তি খাঁর সাত পুত্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন শম্ভুপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর সাত পুত্রই হাভেলি শহর বা হালিশহরে বসবাস করতেন। হালিশহরেই পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় সাবর্ণ কুলদেবী ভুবনেশ্বরী মাতাকে প্রতিষ্ঠা করেন।

শম্ভুপতি ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত। শম্ভুপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম পুত্র সাবর্ণ বংশের একবিংশতম পুরুষ ছিলেন জীয়া গঙ্গোপাধ্যায়। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি হুগলি জেলার গোহট্ট-গোপালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে জীয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম সাল হলো ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দ। অল্প বয়সেই তিনি মহাপণ্ডিত রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং চেষ্টায় বঙ্গদেশে তখন ন্যায়শাস্ত্রের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

জীয়ার অপর নাম ছিল কামদেব। তাঁর সাধনোত্তর নাম কামদেব ব্রহ্মচারী। তিনি ‘বিদ্যা বাচস্পতি’ উপাধিতেও ভূষিত হয়েছিলেন। আবুল ফজল তাঁর ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে জীয়া গঙ্গোপাধ্যায়কে সুদক্ষ অশ্বারোহী হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সময় তখন ১৫৬৯ সাল। সাবর্ণ বংশের সন্তানহীন এক দম্পতি জীয়া গঙ্গোপাধ্যায় ও পদ্মাবতী দেবী সন্তান লাভের জন্য ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন। পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠদের নির্দেশে হালিশহর থেকে কালীক্ষেত্রে এলেন সাধনা করার জন্য। সেখানে এসে কালীকুণ্ডের কাছে এক পর্ণ কুটিরে স্বপ্নাদীষ্ট ব্রহ্মশিলার সামনে ধ্যানমগ্ন মহাযোগী শ্রীমৎ আত্মারাম ঠাকুরকে দর্শন করে তাঁর শরণ নিলেন। পেলেন তন্ত্রমতে দীক্ষা। সময়ের সাথে সাথে শুরু হলো কঠোর সাধনা।

শিষ্য জীয়ার ঝুলিতে একদিন তাঁর বংশের আরাধ্যা দেবী ভুবনেশ্বরীর ছোট্ট বিগ্রহ দর্শন করে চমকে গেলেন গুরুদেব আত্মারাম ঠাকুর। স্বপ্নাদীষ্ট ব্রহ্মশিলা প্রাপ্তির পর এই রূপের সন্ধানেই সাধনায় বসেছিলেন তিনি। পেলেন মাতৃরূপের ধারণা। শিষ্য ও সহযোগী মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ গিরির সাহায্যে তিনি ব্রহ্মশিলায় খোদাই করে ফুটিয়ে তোলেন ত্রিনয়নী মাতৃরূপ। তন্ত্রমতে আত্মারাম ঠাকুর তাঁর পর্ণকুটিরে প্রতিষ্ঠা করলেন দেবীবিগ্রহের। শুরু হলো মায়ের বিগ্রহ পুজো।

স্বপ্নাদেশ পাওয়া পবিত্র সতীখণ্ডের সন্ধান না পাওয়ায় আত্মারাম ঠাকুরের মন তখন অশান্ত। কিছুদিন পরে ব্রাহ্ম মুহূর্তে কালীকুণ্ডে স্নান করতে নেমে দেবী কালীর দর্শন পেলেন জীয়া পত্নী পদ্মাবতী দেবী। দেবী কালী তাঁকে বর দিলেন। সন্তানহীনা পদ্মাবতীর গর্ভেই জন্ম নেবে দেবীর বরপুত্র। তিনি আরও বলেন, যে স্থানে পদ্মাবতী স্নান করছেন, আদিগঙ্গার ঠিক সেই স্থানেই অবস্থান করছে সতীর প্রস্তরীভূত পবিত্র দেহাংশ। পদ্মাবতী এসে সব কথা স্বামী জীয়া এবং গুরুদেবকে জানালে পরেরদিন ভোরবেলায় গুরুদেব আত্মারাম ঠাকুর কালীকুণ্ডের জলে দেবী কালীর প্রদর্শিত স্থান থেকে তুলে নিয়ে এলেন প্রস্তরীভূত সতীখণ্ড।

১৫৭০ সালের আষাঢ় মাসে জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রার পূর্ণিমা তিথিতে ওই পর্ণকুটিরে একটি লাল পাট বস্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো সতীখণ্ড। শুরু হলো দেবীর নিত্য পুজোপাঠ। কালীকুণ্ডের তীরবর্তী এই অঞ্চল কালক্রমে মহাতীর্থ কালীঘাট নামে খ্যাতি অর্জন করল। বর্তমানে আশুতোষ কলেজ ও প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে ছিল আত্মারাম ঠাকুরের সেই পর্ণমন্দির।

ওই বছরের আশ্বিন মাসে কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে এই পর্ণমন্দিরেই পদ্মাবতী দেবীর কোলে জন্ম হলো দেবী কালীর বরপুত্র লক্ষ্মীকান্তর। পুত্রের জন্মের পরেই মারা যান পদ্মাবতী দেবী। সদ্যজাত পুত্রকে গুরুদেব আত্মারাম ঠাকুরের হাতে সমর্পন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন জীয়া গঙ্গোপাধ্যায়। বাবা কামদেব ব্রহ্মচারী নাম গ্রহণ করে তিনি বারাণসী চলে যান। ১৬২০ সালে জীয়া গঙ্গোপাধ্যায় মারা যান। গুরুদেব আত্মারাম ঠাকুর সন্তান স্নেহে পূর্ণ শিক্ষা দীক্ষায় লক্ষ্মীকান্তকে মানুষ করে তোলেন। সুশিক্ষায় সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন লক্ষ্মীকান্ত।

অসম, ওড়িশা ও বাংলা সুবাহতে রাজশাসন প্রতিষ্ঠা এবং রাজা প্রতাপাদিত্যের কুশাসন ও অত্যাচার থেকে প্রজাদের মুক্ত করার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজা মানসিংহকে পাঠিয়েছিলেন। মানসিংহ বারাণসীতে বাবা কামদেব ব্রহ্মচারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আশীর্বাদে রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। মানসিংহের পরামর্শে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর মুঘল রাজপরিবারের বন্ধু পরিবারের বংশধর, মানসিংহের গুরুপুত্র লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়কে দক্ষিণবঙ্গের আটটি পরগণার নিষ্কর জায়গীর প্রদান করেন এবং ‘রায়’ ও ‘চৌধুরী’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর হাত ধরেই শুরু হয় ওই পরগণা গুলিতে আদি কলকাতার পথচলা।মজুমদার লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় রায় চৌধুরী হলেন কলকাতার প্রথম জমিদার। তাঁর হাত ধরেই সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের পরম্পরা, ঐতিহ্য ও ইতিহাস শুরু হয়। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সঙ্গে সাবর্ণ বংশীয় পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়ের যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, ৪৮৬ বছর পরে মুঘল বংশের সাথে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের সেই বন্ধুত্ব আজও অমলিন।

জায়গীরদার হয়ে লক্ষ্মীকান্ত তাঁর পিতা সমান গুরুদেব আত্মারাম ঠাকুরকে বিশেষ সম্মান প্রদান করলেন। মাতা কালী ঠাকুরানির উদ্দেশ্যে দেবোত্তর করলেন ৫৯৫ বিঘা জমি।

সাবর্ণ জমিদারির মধ্যভাগে হালদার পরিবারকে কালী ঠাকুরানির সেবাইত নিযুক্ত করা হয়। ‘সেবাভৃৎ’ শব্দ থেকে ‘সেবাইত’ কথার উৎপত্তি। ‘সেবাইত’ শব্দের অর্থ হলো — সেবার মাধ্যমে ভরণপোষণ নির্বাহ করা। কাজেই কালী মায়ের সেবার মাধ্যমে হালদাররা নিজেদের ভরণপোষণ নির্বাহ করে আসছেন।

লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁর ‘সম্বন্ধ নির্ণয়’ গ্রন্থে বলেছেন —

“কালীঘাট কালী হল সাবর্ণ সম্পত্তি।

হালদার পূজক তার এই ত বৃত্তি।।”

পর্ব – পাঁচ

১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে কালীক্ষেত্রে মহাযোগী আত্মারাম ঠাকুরের পর্ণকুটিরে জীয়া পত্নী পদ্মাবতী দেবীর কোলে জন্ম হলো দেবী কালীর বরপুত্র সাবর্ণ বংশের বাইশ তম পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের। পুত্রের জন্মের পরেই মারা যান পদ্মাবতী দেবী। সদ্যোজাত পুত্রকে গুরুদেব আত্মারাম ঠাকুরের হাতে সমর্পণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে বাবা কামদেব ব্রহ্মচারী নাম গ্রহণ করে বারাণসী চলে যান জীয়া গঙ্গোপাধ্যায়।

গুরুদেব আত্মারাম ঠাকুরের কঠোর তত্বাবধানে কালীঘাটে বড়ো হতে লাগলেন লক্ষ্মীকান্ত। পাঁচ বছর বয়সে লক্ষ্মীকান্তর হাতে খড়ি অনুষ্ঠিত হলো। শুরু হলো বিদ্যা শিক্ষা। তেরো বছর বয়সে লক্ষ্মীকান্তকে উপনয়ন দেওয়া হলো। পনেরো বছর বয়সের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র এমনকি আরবি, ফারসি সাহিত্যেও বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। আত্মারাম ব্রহ্মচারীর কাছে শক্তি পুজো ও আরাধনার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন।

নিয়মিত দেহ চর্চার জন্য লক্ষ্মীকান্ত সুঠাম, বলিষ্ঠ চেহারার অধিকারী হলেন। শিখলেন অস্ত্রবিদ্যাও। ছোটবেলা থেকেই অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ও উদার চরিত্রের মানুষ হয়ে উঠলেন তিনি।

লক্ষ্মীকান্তর বাবা-মায়ের পরিচয়, তাঁদের স্বপ্নদর্শন, মায়ের মৃত্যু, বাবার সন্ন্যাস গ্রহণ করে কাশীধামে যাত্রা এমনকি লক্ষ্মীকান্তর সম্পর্কে দৈববাণীর সব কথা একদিন তাঁকে জানালেন আত্মারাম ব্রহ্মচারী। বাবার কথা জেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু কিশোর লক্ষ্মীকান্তর পক্ষে তখন একা কাশীধামে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই ব্যাপারে আত্মারাম ঠাকুরের সাহায্যের অপেক্ষায় থাকলেন তিনি।

মাত্র একুশ বছর বয়সে লক্ষ্মীকান্ত বারো ভূঁইয়া বিক্রমাদিত্যের অধীনে সপ্তগ্রাম (সাতগাঁও) সরকারের মুখ্য রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী নিযুক্ত হলেন। লক্ষ্মীকান্ত এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রথমেই কাশীধামে গিয়ে তাঁর বাবা জীয়া গঙ্গোপাধ্যায় (কামদেব ব্রহ্মচারী)-কে দর্শন করে সপ্তগ্রামে তাঁর কর্মস্থলে ফিরে এলেন।

বিক্রমাদিত্য তখন সপ্তগ্রাম সরকারের কানুনগো। দক্ষিণবঙ্গের সমতট জমি জরিপ করা এবং রাজস্ব আদায়ের হিসেব রাখা ও পরীক্ষা করা ছিল তাঁর কাজ। তাঁর অধিনেই প্রধান রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন লক্ষ্মীকান্ত।

পাঠান আমলে বারোটি অঞ্চলের বারো ভূঁইয়ারা রাজস্ব না দিয়ে স্বাধীন রাজার মতো আচরণ করতেন। মুঘল আমলেও প্রায় একই চেষ্টা করতেন। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য সাধারণ জমিদাররাও রাজস্ব দিতে অস্বীকার করতেন। ফলে বঙ্গে একটা অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তখন রাজস্ব দিতে হত জমির ফসলের ওপর, শিল্প বাণিজ্য ও অরণ্য সম্পদের ওপর এবং বাদশার সেনা বিভাগের আনুপাতিক খরচের জন্য — এই তিনটি খাতে।

জমিদাররা রাজস্ব না দেওয়ায় দিল্লির বাদশাকে রাজস্ব পাঠানো মুশকিল হয়ে পড়ল বিক্রমাদিত্যের পক্ষে। সেই সময় শের খাঁ সৈন্য দিয়েও এব্যাপারে বিক্রমাদিত্যকে সাহায্য করতেন না। সেই কারণে বিক্রমাদিত্য কানুনগোর কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে দাউদ খাঁর দেওয়া জায়গীর নিয়ে চলে যান। জায়গীরদার বিক্রমাদিত্য রাজা উপাধিও লাভ করেন।

বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্য তখন কানুনগো কাজে নিযুক্ত হন। সমবয়সী লক্ষ্মীকান্ত প্রতাপাদিত্যকে সব ধরনের সাহায্য করতে লাগলেন। ফলে প্রতাপাদিত্য সৈন্য দিয়ে আক্রমণ করে জমিদার ও বারো ভূঁইয়াদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ে সক্ষম হন। বাবা বিক্রমাদিত্যের অসফল কাজ লক্ষ্মীকান্তর বুদ্ধি, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় প্রতাপাদিত্য সুনিপুণ ভাবে সম্পন্ন করলেন।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতাপাদিত্য তাঁর বাবার জায়গির লাভ করলেন। প্রতাপাদিত্য এবং লক্ষ্মীকান্ত উভয়ের প্রচেষ্টায় জমিদার, সামন্তবর্গ ও বারো ভূঁইয়াদের কাছ থেকে বকেয়া ও বর্তমান সমস্ত রাজস্ব আদায় করে প্রতাপাদিত্য দিল্লিতে মুঘল দরবারে বাদশা আকবরের কাছে সংগৃহীত অর্থ জমা করলেন। এই প্রচেষ্টায় খুশি হয়ে প্রতাপাদিত্যকে ‘মহারাজা’ উপাধি প্রদান করলেন সম্রাট আকবর।

ইতিমধ্যে দক্ষিণবঙ্গের সমতটে যশোহর নগর প্রতিষ্ঠা করেছেন বিক্রমাদিত্যের ছোট ভাই বসন্ত রায়। এই যশোহর নগরকে কেন্দ্র করে নিজের রাজশক্তি বিস্তারের দিকে ঝুঁকলেন প্রতাপাদিত্য। শের খাঁকে রাজস্ব না দিয়ে সরাসরি দিল্লির বাদশাকে রাজস্ব দিতে শুরু করলেন তিনি। শের খাঁ তখন প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। পর্তুগিজ জলদস্যু রোডার সাহায্যে শের খাঁকে দারুনভাবে পরাজিত করলেন প্রতাপ।

এঘটনায় মুঘল সম্রাট আকবর ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। দক্ষিণবঙ্গের নদী নালা এবং ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপে আক্রান্ত হয়ে মুঘল সেনা বারবার প্রতাপাদিত্যের কাছে পরাজিত হতে লাগল। সাত বছর ধরে এই যুদ্ধ চলল। বারবার যুদ্ধে জয়লাভ করে আত্মতুষ্ট প্রতাপাদিত্য তাঁর বিজয়ী বাঙালি সেনাবাহিনি নিয়ে রাজমহল অধিকার করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

মহারাজা প্রতাপাদিত্যের এই ঔদ্ধত্য লক্ষ্মীকান্তর ছিল না পসন্দ। সমাজের অরাজকতা দমন, শের খাঁয়ের অত্যাচারের প্রতিবাদ, বারো ভূঁইয়াদের পরাজিত করে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি গঠনমূলক কাজে যতদিন প্রতাপাদিত্য তাঁর রাজশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, ততদিন লক্ষ্মীকান্ত তাঁকে সমর্থন করেছেন এবং বুদ্ধি ও সহযোগিতা দান করেছেন।

প্রতাপাদিত্যের রাজমহল আক্রমণ লক্ষ্মীকান্তর নীতির পরিপন্থী ছিল। এছাড়াও রাজমহল আক্রমণ করার মতো উপযুক্ত শক্তি প্রতাপাদিত্যের ছিল না। তাঁর আরেকটি ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজে লক্ষ্মীকান্ত চরম মর্মাহত হলেন। সরশুনায় রায়দিঘির কাছে প্রতাপ তাঁর কাকা বসন্ত রায়কে হত্যা করলেন। পিতৃসম জ্যাঠামশাই বসন্ত রায়কে অনৈতিক পথে হত্যা করায় মর্মাহত লক্ষ্মীকান্ত প্রতাপাদিত্যের সংশ্রব ত্যাগ করলেন। ধর্মপ্রাণ লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে গভীর মতপার্থক্য হলো তাঁর। যশোহরের রাজকর্ম ও রাজসম্পর্ক ত্যাগ করে কালীঘাটে ফিরে এসে ধর্মকর্ম ও নিজের কাজে মনোনিবেশ করলেন লক্ষ্মীকান্ত।

আকবরের সেনাপতি আজিম খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ আবার প্রতাপাদিত্যের কাছে পরাজিত হলেন। দক্ষিণবঙ্গের জলদোষে আন্ত্রিক ও ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা বাংলা ত্যাগ করলেন। প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করার জন্য আকবর দিল্লি থেকে তাঁর সেনাপতি মানসিংহকে বাংলায় পাঠান।

বাংলায় আসার পথে মানসিংহ তাঁর গুরুদেব কামদেব ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কাশীধামে গিয়ে দেখা করেন এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে এলেন। গুরুদেব কামদেব ব্রহ্মচারী শিষ্য মানসিংহকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁর পুত্র লক্ষ্মীকান্তর সন্ধান নিয়ে আসার জন্য আদেশ করলেন। পুত্রের একুশ বছর বয়সের পর পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ আর হয়নি। পুত্রের কোনো সংবাদও আর তিনি পাননি।

বাংলায় এসে মানসিংহ যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে বন্দি করলেন। এরপর গুরুদেবের আদেশ অনুসারে গুরুপুত্র লক্ষ্মীকান্তর সন্ধান করতে লাগলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বংশবাটির (বাঁশবেড়িয়া) ছোট জমিদার জয়ানন্দ শূদ্রমনিকে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেন মানসিংহ। জমিদার জয়ানন্দ মানসিংহকে তাঁর গুরুপুত্র লক্ষ্মীকান্তর সন্ধান দেন।

কালীক্ষেত্র কালীঘাটে এসে মানসিংহ তাঁর গুরুপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুঠাম, বলিষ্ঠ চেহারার লক্ষ্মীকান্তর শিক্ষা, ভাষাজ্ঞান, আত্মমর্যাদাবোধ এবং প্রশাসন চালানোর দক্ষতার পরিচয় পেয়ে মানসিংহ অভিভূত হলেন। ইতিপূর্বে লক্ষ্মীকান্ত মুঘল সম্রাটের প্রশাসনের রাজস্ব বিভাগে অন্যতম প্রধান পদে কর্মরত থাকার কারণে মানসিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ‘মজুমদার’ উপাধিতে ভূষিত করেন। অনেকের মতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ করে যারা অঞ্চলকে শাসন করার অধিকার পেতেন, সম্রাট তাদের ‘মজুমদার’ উপাধি প্রদান করতেন। লক্ষ্মীকান্ত এবং কৃষ্ণনগরের ভবানন্দ উভয়েই ‘মজুমদার’ উপাধি পেয়েছিলেন। তবে ভবানন্দ রাজা হয়েছিলেন।

প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দি করে মানসিংহ তখন বাংলার সর্বেসর্বা। গুরুদক্ষিণা স্বরূপ লক্ষ্মীকান্তকে তিনি সামন্ত রাজা করতে চাইলে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও নির্লোভ লক্ষ্মীকান্ত সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান। বৈদিক নীতি অনুসারে তিনি রাজা হতে পারেন না। যশোহরের সম্পত্তির প্রতিও তিনি নির্লোভ।

মানসিংহ তখন ভবানন্দ মজুমদারকে প্রতাপাদিত্যের স্থলাভিষিক্ত করলেন। ভবানন্দ মজুমদারই হলেন কৃষ্ণনগরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তৎকালীন বাদশা আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের সিলমোহর ও স্বাক্ষর সম্বলিত সনদের বলে মানসিংহ গুরুপুত্র লক্ষ্মীকান্তকে সমতটের বিশাল অঞ্চলের নিষ্কর জায়গীর গুরুদক্ষিণা স্বরূপ দান করেন ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে। লক্ষ্মীকান্তর বয়স তখন আটত্রিশ বছর।

সনদের বলে লক্ষ্মীকান্ত মাগুরা, খাসপুর, ডিহি কলিকাতা, পাইকান, আনোয়ারপুর, আমিরাবাদ, হাতিয়াগড় ও হাভেলি শহর — এই আটটি পরগনার জায়গিরদার হলেন।

পর্ব – ছয়

প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দি করে মানসিংহ তখন বাংলার সর্বেসর্বা। মানসিংহ তাঁর গুরু কামদেব ব্রহ্মচারীর পুত্র লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়কে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ সামন্ত রাজা করতে চাইলে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও নির্লোভ লক্ষ্মীকান্ত সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান। বৈদিক নীতি অনুসারে তিনি রাজা হতে পারেন না। যশোহরের বিপুল সম্পত্তিও নির্লোভ লক্ষ্মীকান্তকে টলাতে পারল না। মানসিংহ তখন তৎকালীন বাদশা জাহাঙ্গীরের সিলমোহর ও স্বাক্ষর সম্বলিত সনদের বলে সমতটের বিশাল জায়গীর গুরুদক্ষিণা হিসেবে গুরুপুত্র লক্ষ্মীকান্তকে দান করেন ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে। সেই সঙ্গে প্রদান করেন ‘রায়’ ও ‘চৌধুরী’ উপাধি।

লক্ষ্মীকান্ত পেলেন মাগুরা, খাসপুর, ডিহি কলিকাতা, পাইকান, আনোয়ারপুর, আমিরাবাদ, হাতিয়াগড়, হাভেলিশহর — এই আটটি পরগনার নিষ্কর জায়গীর। এই পরগনা গুলির মধ্যে আনোয়ারপুর ২৪ পরগনার মধ্যে ছিল না। এমনকি হাভেলিশহর বা হালিশহরও তখন স্বতন্ত্র তালুক হিসেবে পরিচিত ছিল।

জায়গীর লাভ করে মজুমদার লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় রায় চৌধুরী প্রজাপালন ও প্রশাসনে মনোনিবেশ করলেন। প্রজাপালন ও প্রশাসনে লক্ষ্মীকান্ত তাঁর প্রপিতামহ উনবিংশতম পুরুষ পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় বা পাঁচু শক্তি খাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। হালিশহরে পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় যেখানে বসত ভিটা তৈরি করেছিলেন, তার পাশেই লক্ষ্মীকান্ত নিজের বসবাসের জন্য বিরাট পাকা বাড়ি নির্মাণ করেন। প্রথমে তিনি এখান থেকেই জমিদারি দেখাশোনা শুরু করেন।

লক্ষ্মীকান্তর জমিদারির প্রায় আশি শতাংশই জলাভূমি। শুধু ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে সালকিয়া, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া এবং মেদিনীপুরের কাঁথি এলাকা জলাভূমি ছিল না। লক্ষ্মীকান্ত জলাভূমি ভর্তি করে, জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে তুললেন। জমিকে করে তুললেন চাষের উপযোগী। সমাজ গড়ে তোলার জন্য দূরদর্শী লক্ষ্মীকান্ত যথেষ্ট সচেষ্ট হলেন।

প্রজাবৎসল লক্ষ্মীকান্ত কলকাতা সহ তাঁর সমগ্র জমিদারিকে আধুনিক বাসযোগ্য করার জন্য সমতল ভূমিতে পরিণত করলেন। ভাগীরথীর উভয় তীরে গড়ে উঠতে থাকল নতুন নগর। শেঠ, বসাকদের মতো ব্যবসায়ীদের পাশে পাওয়ার জন্য তিনিই কলকাতায় প্রথম নগরের রূপদান করেন। ডালহৌসিতে লাল দিঘির ধারে বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংস যে স্থানে অবস্থিত, জমিদারির কাজকর্মের জন্য সেখানেই গড়ে তুললেন কলকাতার প্রথম লম্বা দোতলা বাড়ি। ওই বাড়িই ছিল কলকাতার প্রথম কাছাড়ি বাড়ি।

শ্রমজীবী মানুষদের জন্য কাজের জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন তিনি। শিল্প ও কৃষির জন্য বৈশ্য বর্ণের মানুষের বসতি স্থাপন করলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য শিক্ষিত উচ্চবর্ণের মানুষের কর্মসংস্থানের দিকে নজর দিতে শুরু করলেন লক্ষ্মীকান্ত। ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমি দেবার্চনা এবং মন্দির স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মণদের দান করলেন। শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের জন্য চতুষ্পাঠী নির্মাণ করে তাঁদের দান করলেন। শিক্ষা-সংস্কৃতির জন্য হালিশহর, কাঞ্চন পল্লী (কাঁচরাপাড়া), ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া), গড়ফা ইত্যাদি অঞ্চলে যোগ্য সমাজ তৈরি করার জন্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের বসতির ব্যবস্থা করলেন লক্ষ্মীকান্ত।

জমিদার লক্ষ্মীকান্তর উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অনেক প্রজাই হয়ে উঠেছিলেন লক্ষ্মীকান্তর গুণমুগ্ধ এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। যোগ্যতা বিচার করে সেই প্রজাদের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করলেন তিনি। প্রজাদের চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ বৈদ্যদের জমি দান করে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। সমতটে শিল্পের বিস্তার ঘটানোর জন্যও তিনি সচেষ্ট হলেন। প্রপিতামহ পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় বা পাঁচু শক্তি খাঁ শিল্প বিস্তারের যে কাজ শুরু করে গিয়েছিলেন, সেই কাজের উৎকর্ষ সাধনে লক্ষ্মীকান্ত সচেষ্ট হলেন।

সেইসময় খুলনা, যশোহর জেলায় শুধু তুলোর চাষ হত। সেই তুলো থেকে শান্তিপুরে সুতো কেটে কাপড় বোনা হত। হালিশহরের কালিকাতলা থেকে যশোহরের ভূষণা পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ ছিল। সেই সড়ক পথেই যশোহর, খুলনার তুলো আসত লক্ষ্মীকান্তর বিশাল জায়গীরে। পরবর্তীকালে তিনি নিজের জমিদারি অঞ্চলে কার্পাস তুলো চাষে উদ্যোগী হন। সুতোর বড় হাট বসতে শুরু করল সুতানুটিতে।

মেদিনীপুর থেকে বারুই এনে নিজের জমিদারিতে পান চাষের ব্যবস্থা করলেন। বর্তমানের বারুইপুরে বারুইজীবীদের প্রধান বসতি ছিল বলে মনে করা হয়। লক্ষ্মীকান্তর জমিদারি জলাভূমি, নদীনালা প্রধান অঞ্চলে হওয়ায় মৎস্যজীবীদের বসতি বা গ্রাম গড়ে উঠেছিল নদীর ধারে এবং জলাভূমির আশেপাশে। এইসব অঞ্চল ছিল নোনা মাটির। নারকেল ও সুপারি চাষের পক্ষে যা অত্যন্ত উপযুক্ত। প্রচুর নারকেল ও সুপারি চাষ হতে লাগল। পান, সুপারির ব্যবসা বাড়ল বহুগুণ। নারকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি বা কাতা তৈরি হতে লাগল। ওই দড়ি বা কাতার প্রধান ক্রেতা ছিল নৌকার মাঝি মাল্লারা এবং মৎস্যজীবীরা।

নদী-সমূদ্রের তীরে এবং দ্বীপ অঞ্চলে প্রচুর ঝিনুক পাওয়া যেত। ঝিনুক পুড়িয়ে তখন একপ্রকার কলিচুন তৈরি হত। লক্ষ্মীকান্তর জমিদারিতে অপেক্ষাকৃত ধনী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে ওই কলিচুন ও নারকেলকাতা দড়ির প্রধান ব্যবসা হিসেবে গড়ে উঠল।

অনেকের মতে, কলিচুন ও কাতার বাজারের স্থানটিই সেইসময় ‘কলিকাতা’ নামে পরিচিত ছিল। আবার অনেকের মতে, কালীক্ষেত্র শব্দ থেকে ‘কলিকাতা’ নামের উৎপত্তি। যদিও দেশীয় শব্দ ‘কলিকাতা’ নামের সঠিক উৎপত্তি আজও ধোঁয়াশা।

পর্ব – সাত

রাজা মানসিংহের কাছ থেকে হালিশহর থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত আটটি পরগনার জায়গির লাভ করে রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী বঙ্গদেশে প্রধান ভুঁইয়া হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জমিদারি অঞ্চল ছিল বিশাল। হুগলি জেলার গোহট্ট-গোপালপুরে ছিল লক্ষ্মীকান্তর বসতবাড়ি। ওই বসতবাড়ি পরিখা বেষ্টিত। জমিদারীর কাজকর্মের সুবিধার জন্য হালিশহরে বাড়ি তৈরি করে সেখানে বসবাস শুরু করেন লক্ষ্মীকান্ত। বড়িশায় তৈরি করেন কাছাড়ি বাড়ি।

গঙ্গোপাধ্যায় লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরীর জমিদারি ভাগীরথীর উভয় তীরেই বিস্তৃত ছিল। পূর্ব তীরে আলিপুরের অধীন গার্ডেনরিচ, খিদিরপুর, চেতলা, বেহালা-বড়িশা এবং কালীঘাট। কলিকাতার অধীন ব্যারাকপুর, খড়দহ, আগরপাড়া, নিমতা, বেলঘড়িয়া, বরানগর, দমদম ও বারাসাত। ডায়মন্ড হারবারের অধীন মথুরাপুর, রসা, রামনগর, বেলেপুকুরিয়া, বাঁশতলা, লক্ষ্মীকান্তপুর ইত্যাদি জায়গা এবং হাভেলিশহর বা হালিশহরের অধীন এলাকাগুলি তাঁর জমিদারির অধীন ছিল। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে সালকিয়া, শ্রীরামপুর ইত্যাদি অঞ্চল সহ মেদিনীপুর জেলার কাঁথি এলাকাও তাঁর জমিদারির অন্তর্গত ছিল। দক্ষিণের শেষ সীমানার গ্রাম লক্ষ্মীকান্তর নাম অনুসারে বর্তমানে ‘লক্ষ্মীকান্তপুর’ নামে পরিচিত।

জায়গিরদার হয়ে লক্ষ্মীকান্ত তাঁর কুলদেবী কালীঘাটের দেবী কালীর মন্দির সংস্কার করে পূজা অর্চনার নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘কালীক্ষেত্র দীপিকা’ ও উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘কালীঘাট ইতিবৃত্ত’ নামে বই দুটিতে দেখা যায়, রাজা মানসিংহ তাঁর গুরুদেব কামদেব ব্রহ্মচারীর নির্দেশেই নিষ্কর জমি এবং দেবীর মন্দির সংস্কারের জন্য তৎকালীন মূল্যে ১৫০০ টাকার একটি তহবিল দান করেন।

ওই নিষ্কর জমি লক্ষ্মীকান্তর খাসপুর পরগনার অধীন ছিল। দেবী কালীর নিত্য পুজোর জন্য লক্ষ্মীকান্ত সেবায়েত নিয়োগ করেন। সেই উদ্দেশ্যে গৃহী পূজারী হিসেবে পূর্ববঙ্গের শাখারি দম্পতি ভবানীদাস চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী উমাদেবীকে সেবায়েত নিযুক্ত করেন। ৫৯৫ বিঘা ৪ কাঠা ২ ছটাক নিষ্কর জমি দান করেন দেবী কালীর সেবার জন্য। মন্দিরের হাল ধরার কারণে ভবানীদাস ‘হালদার’ পদবী গ্রহণ করেন।

লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁর ‘সম্বন্ধ নির্ণয়’ গ্রন্থে বলেছেন —

কালীঘাট কালী হল সাবর্ণ সম্পত্তি।

হালদার পূজক এই ত বৃত্তি।।

লক্ষ্মীকান্ত তাঁর সন্তানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই দেবী কালী সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের ইষ্টদেবী এবং গৃহদেবতা রূপে পূজিত হবেন।

শুধু কালীঘাট নয় — কলিকাতা, আমাটি, গোঘাটেও তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং জমি দান করেন। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে হালিশহরে দোলমঞ্চের পশ্চিমদিকে একটি আটচালা ও কোঠাবাড়ি নির্মাণ করেন। ওই বছরই তিনি হালিশহরে প্রথম সবাহন সপরিবার দুর্গা পূজা করেন। তারপর ওই পুজো বন্ধ হয়ে যায়।

কথিত সূত্র অনুযায়ী হালিশহরে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীকান্ত প্রথম দুর্গা পূজা করলেও প্রকৃতপক্ষে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে বড়িশার আটচালা বাড়িতে সপরিবার-সবাহন দুর্গা পূজা শুরু করেন। এই দুর্গা পূজাই ডিহি কলকাতার প্রথম ও প্রাচীনতম দুর্গা পুজো। ইতিমধ্যে বাংলার অন্যত্র দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হলেও লক্ষ্মীকান্তই বাংলায় প্রথম সপরিবার-সবাহন দুর্গা পূজা অর্থাৎ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ সহ দশভূজা দুর্গার পুজো শুরু করেন।

একচালার এই দুর্গা মূর্তির দু’পাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ও তার পাশে কলাবউ। এছাড়াও দু’পাশে থাকে শিব এবং রাম, লক্ষণ, সীতা ও হনুমান। চালচিত্রে দশমহাবিদ্যা অঙ্কিত থাকে। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের দশভূজা দুর্গার গায়ের রং শিউলি ফুলের বোঁটার রঙের মত বা অতসীবর্ণা। কৃষ্ণানবমী তিথি থেকে শুরু হয় তেরো দিন ধরে বোধন। পরিবারের সদস্যরা তেরো দিন ধরে পালা করে এই তেরো দিনের বোধন সম্পন্ন করেন। পুরনো মাটির বেদিতেই দুর্গা মূর্তি বসানো হয়। ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে যে কাঠের কাঠামোয় সপরিবার দুর্গা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই একই কাঠের কাঠামোয় ৪১৪ বছর পরে আজও দুর্গা মূর্তি গড়া হয়। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের প্রজা বংশপরম্পরায় আজও এখানে মূর্তি গড়েন। ঢাকিরাও ঢাক বাজিয়ে আসছেন বংশপরম্পরায়।

এই দুর্গা পূজায় তেরোটা পাঁঠা ও দুটো মোষ বলি দেওয়া হত। সঙ্গে দেওয়া হত আখ ও চালকুমড়ো বলি। সপ্তমীর দিন একটা পাঁঠা, অষ্টমীতে দুটো, সন্ধী পুজোয় একটা এবং নবমীর দিন ন’টা পাঁঠা ও দুটো মোষ বলি দেওয়া হত। আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমানে সেই বলি বন্ধ হয়ে গেছে। পুজোর দিনগুলোতে এখানে হরেক রকম মাছ ও পঞ্চব্যঞ্জন সহ অন্যান্য হরেক রকম রান্না করা ভোজ্য সামগ্রী ও বিভিন্ন মিষ্টান্ন দ্রব্যের নৈবেদ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে ভোগ নিবেদন করা হয়। বিশেষ রীতি মেনে সন্ধি পুজোর শুরুর মুহূর্ত থেকে শেষের মুহূর্তের মধ্যে পাতার জালে চাল, ডালকে ঘি ও সন্ধব লবণ সহযোগে ফোটানো হয় এবং একটা জ্যান্ত ল্যাটা মাছ ওই আগুনে পুড়িয়ে দেবী দুর্গাকে সন্ধি পুজোর ভোগ নিবেদন করা হয়। বাড়ির মেয়ে-বউরা রীতি মেনে পুজো দালানে বসেই সন্ধি পুজোর এই বিশেষ ভোগ রান্না করেন। দশমীর দিন সকালে পান্তা ভাত, চালতার ডাল, কচুরশাক ও পঞ্চব্যঞ্জনের সাথে হরেক রকম মাছের পদ ও বিভিন্ন মিষ্টান্ন সহযোগে ভোগ দিয়ে দর্পণ বিসর্জনের মাধ্যমে কন্যারূপী দুর্গাকে শিবালয়ে পাঠানো হয়। নবমীর দিন রাতেই বাড়ির সদস্যরা এই ভোগ রান্না করেন।

দুর্গা পূজার সময়ে লক্ষ্মীকান্তর জায়গিরের দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য প্রজা সাধারণ বড়িশার কাছাড়ি বাড়ির আটচালায় আত্মীয়স্বজনের মতো উপস্থিত থাকতেন এবং আনন্দ করতেন। পুজোর বিভিন্ন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে নিজেদের বাড়ির মতো নিঃসঙ্কোচে কাজকর্ম করতেন। এদের অনেককে ‘টহলদার’ বলা হত। দুর্গা দেবীর বিসর্জন হত সিরিটিতে আদি গঙ্গার ধারে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের নিজস্ব ঘাটে। বিজয়া দশমীর দিন বংশপরম্পরায় রামচন্দ্রপুরের টহলেরা কাঁধে করে সপরিবার দেবী দুর্গাকে সিরিটির গঙ্গার ঘাটে বিসর্জন দেওয়ার জন্য নিয়ে যেতেন। বিসর্জনের পর কাঠের কাঠামোটা খুলে নিয়ে আসা হয়। বংশপরম্পরায় রামচন্দ্রপুর থেকেই পুজোয় বলিদানের জন্য আসতেন কামার।

এই সাঁঝের আটচালার সামনেই কাছাড়ি বাড়ি। এই স্থানটি এখনও আভিজাত্য আর ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে। কাছাড়ি বাড়ির গোটা দশেক থাম আজও দেখা যায়। কিন্তু দুর্গা দালানে সাঁঝের কাঠামোর অস্তিত্ব আজ আর নেই। নেই সেই গোলপাতার ছাউনিও। অর্থাৎ নেই সেই পুরনো আটচালা। সেই জায়গায় এখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ইঁট-কংক্রিটের আটচালা দুর্গা দালান।

বর্তমানে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের আটটি বাড়িতে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলির মধ্যে ছ’টি বড়িশাতে এবং একটি বিরাটিতে ‘বিরাটি বাড়ি’ ও অপরটি নিমতা-পাঠানপুরে ‘নিমতা বাড়ি’। বড়িশাতে ‘আটচালা বাড়ি’ ছাড়াও রয়েছে ‘বড় বাড়ি’, ‘মেজো বাড়ি’, ‘মাঝের বাড়ি’, ‘বেনাকি বাড়ি’ এবং ‘কালীকিংকর ভবন’। এই আটটি বাড়ির প্রত্যেকটিতেই দুর্গা পূজা হয়। বড়িশার ছ’টি বাড়িতেই মাছ ভোগ হয়। কিন্তু বিরাটি ও নিমতা বাড়িতে নিরামিষ ভোগ হয়।

‘দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী’ পুঁথি অনুসারে দেবী দুর্গার পুজো হয় এখানে। সপরিবার মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা পূজা লক্ষ্মীকান্তই প্রথম বঙ্গদেশে শুরু করেন। যদিও এর আগে তাহেরপুরে প্রথম দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সেই পুজোয় দেবী দুর্গা সপরিবারে পূজিত হননি।

রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী অধ্যাবসায়ে, পাণ্ডিত্যে, পরোপকারে, সমাজ প্রতিষ্ঠায় ও সংস্কারে, প্রশাসনিক নৈপুণ্যে ও বিচক্ষণতায় এবং ধর্মাচরণে এক বিরল ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত বড়িশা থেকে কালীঘাট হয়ে হালিশহর পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করেছিলেন। কারণ হালিশহরেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।

কর্মব্যস্ত লক্ষ্মীকান্ত তাঁর বড়িশার কাছাড়ি বাড়িতে প্রজাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা মন দিয়ে শুনতেন। তাদের সমস্যা দূর করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। রাজস্ব আদায়ে কোনো জুলুমি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন না। প্রজাদের দারিদ্র দুর্গতি বিবেচনা করে তিনি অনেকক্ষেত্রে রাজস্ব মুকুব করে দিতেন। তিনি ছিলেন দরদী প্রজাপালক জমিদার।

নবাবি আমলের পড়ন্ত বেলায় সরশুনার রায়গড় ছিল বসন্ত রায়ের রাজধানী। তাঁর নামানুসারে সরশুনার দিঘির নাম হয় ‘রায়দিঘি’। সরশুনার পাশে বড়িশার পথে কেউ পা বাড়াত না। কিন্তু বড়িশা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠল লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরী বড়িশায় কাছাড়ি বাড়ি তৈরি করার পর থেকে। অনেকের মতে এই এলাকায় জমিদারদের বড় হিস্যা বা খাজনার বড় ভাগ আদায় হত বলে এই এলাকার গ্রামের নাম হয় ‘বড়হিস্যা’। পরে অপভ্রংশ হয়ে নাম হয় ‘বড়িশা’। কিন্তু সুকুমার সেনের মতে, এই অঞ্চল ছিল অত্যন্ত জলাভূমি। জলাভূমিতে ভূমিপুত্ররা বঁড়শে দিয়ে মাছ ধরতেন। সেইজন্য এই গ্রামের নাম হয় ‘বঁড়শে’। পরে অপভ্রংশ হয়ে নাম হয় ‘বড়িশা’।

পর্ব – আট

বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমশ অবক্ষয় হতে হতে যখন পুরোপুরি লোপ হয়ে গেল তখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ও পাণ্ডিত্যের পুনরুজ্জীবন হল। তখন পণ্ডিতরা উৎপাদন বিষয়ক বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করে তার উৎকর্ষ সাধনে তৎপর হলেন। সেই সময়ে হিন্দু রাজাদের সভাসদদের মধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল। তাঁরা প্রজাতি উন্নয়নকল্পে (ইউজেনিক্স) বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রজননের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। বঙ্গদেশে প্রচলন হল ‘কৌলিন্য প্রথা’।

কৌলিন্য প্রথার মূল বিষয়বস্তু হল, কোনো ব্যক্তির পিতৃকুলের স্ব-গোত্রে (একই পরিবারে) এবং স্ব-প্রবরে (একই বংশে) বিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বিয়ের বিষয়ে শুধু এই বিধিনিষেধ আরোপ করে হিন্দু পণ্ডিতরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা আরও বিধান দেন, কোনো ব্যক্তি তার মাতামহের উর্ধ্বতন পাঁচ পুরুষের বংশের কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। প্রাচীন বিধান অনুসারে নিজের বংশের বা নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে একই রক্ত সম্বন্ধ বিয়ের জন্য যে সন্তানের জন্ম হবে, সেই সন্তানের ক্ষেত্রে কুফল ফলার সম্ভাবনা থাকে।

রাজা বল্লাল সেনের আমলে হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ন’টি গুণ না থাকলে তাকে ‘কুলীন’ বলে গণ্য করা হত না। সেগুলি হল — নিষ্কলুষ, শিষ্টাচার, বিনয়, পাণ্ডিত্য, সমাজে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, তীর্থভ্রমণ, সারল্য, বিবাহ সংক্রান্ত নিয়মাদি কঠোর ভাবে পালন, উপাসনা এবং দান।

কুলীনপ্রথা প্রবর্তনের সূচনাকালে কোনো ব্যক্তির মধ্যে এই ন’টি গুণ আছে কিনা বা না থাকলে তার মধ্যে এই গুণগুলি সঞ্চার করা যায় কিনা, এব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা করার জন্য হিন্দু রাজারা কুলাচার্য বা রাজঘটক নিয়োগ করতেন। এই ঘটকেরা প্রকাশ্য রাজদরবারে তাঁদের নিজেদের মনোনীত প্রার্থীর গুণপনা ঘোষণা করতেন। সেখানে রাজা স্বয়ং এবং তাঁর মন্ত্রীবর্গ প্রার্থীর গুণাগুণ বিচার বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত প্রার্থীদের ‘কৌলিন্য’ প্রদান করতেন। অযোগ্য প্রার্থীদের কুলীন পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হত। এই ব্যবস্থাকে ‘সমীকরণ’ বলা হত। এই প্রথা অনুসারে ইচ্ছেমতই শুধু বেছে নেওয়া হত না। প্রয়োজনে এই নির্বাচনও বাতিল করা হত। হিন্দু রাজাদের রাজত্বকালে পাঁচ বা সাত বছর অন্তর এই নির্বাচন হত।

এর ফলে উৎকোচ গ্রহণ ও ভ্রষ্টাচারের পথ সুগম হল। ঘটকদের অনুগ্রহ লাভের আশাতেই এই অসদুপায় অবলম্বন হতে লাগল। ক্রমশ হিন্দু রাজাদের প্রভাব প্রতিপত্তি যত কমতে লাগল, ঘটকদের প্রভাব প্রতিপত্তি ততই বাড়তে লাগল। ঘটকদের কাজে অসঙ্গতি থাকলে বা ক্ষমতার অপব্যবহার হলে যেটুকু শাসন করা হত, মুসলমানদের রাজত্বকালে সেটুকু শাসনও বন্ধ হয়ে গেল। এইভাবেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের ওপর এই ঘটকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুগুণ বেড়ে গেল।

কুলীন হওয়ার অর্থ আভিজাত্যের রাজসম্মান পাওয়া। কুলীন হওয়ার প্রতিযোগিতা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকল, ঘটকদের সম্পত্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও দ্রুত হারে বাড়তে লাগল। কৌলিন্য প্রথার মর্যাদা তখন আর রাজা দিতেন না। একাজ তখন সম্পন্ন করতেন নীতিভ্রষ্ট ঘটকেরাই।

এই সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মজুমদার লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় রায় চৌধুরীর সমসাময়িক এক ঘটক ‘দেবীবর’ বঙ্গদেশের কুলীনদের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে যে সন্তুষ্ট করতে পারবে না তারই পতন হবে। আর যে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে সে পাবে উচ্চ সম্মান। এটাই হয়ে উঠেছিল নিয়ম। তাঁর এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করার সাহস কেউ পেত না। অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্বশক্তিমান দেবীবর নির্বাচন প্রথা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর প্রয়োজনমত তিনি তাঁরই অনুগ্রহপুষ্ট ঘটকদের নিয়ে সমাবেশের ব্যবস্থা করতেন। এই সমাবেশের কাজ ছিল, দেবীবরের বিরাগভাজন ব্যক্তিদের কৌলিন্যের মর্যাদাচ্যুত করা, তাঁর অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিদের পদমর্যাদার উন্নতি বিধান করা এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারা ব্যক্তিদের নতুন করে ‘কুলীন’ পদে অভিষিক্ত করা।

এইভাবে দেবীবরের সিদ্ধান্তই অপ্রতিহত ভাবে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠল। এমনকি রাজারাও যে কাজ করার সাহস পেতেন না, সেই কাজ করতে প্রয়াসী হলেন তিনি। এমন এক রীতির প্রবর্তন করলেন, যার নাম হল ‘মেল বন্ধন’। এই রীতি অনুসারে তিনি কিছু বাছাই করা পরিবারকে কৌলিন্যের সর্বোচ্চ মর্যাদা স্থায়ীভাবে দান করলেন। এতে ভবিষ্যতে এই পরিবারগুলোর কোনো অপকর্মে বা অধঃপতনে তাদের মর্যাদাহানি ঘটবে না।

দেবীবর বিধান দিলেন, যে পরিবার একবার কুলীন হয়েছে সেই পরিবার চিরকাল কুলীন থাকবে। কুলীন প্রাপ্ত পরিবারের কোনো ব্যক্তির যদি কুলীনের নয়টি গুণের কোনটিই না থাকে তবুও তার কৌলিন্য হারাবে না। এমনকি কুলীন-মেল প্রাপ্ত সেই বংশের কোনো ব্যক্তি সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকলেও তারা কৌলিন্য হারাবে না।

কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন হওয়ার পর থেকে বাংলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা তাদের কন্যাদের বিয়ে খ্যাতিসম্পন্ন কুলীনের সাথেই দিতেন। তাতে তাদের যতই অর্থব্যয় হত না কেন। তাদের এইরকম প্রকৃতির সুযোগ নিয়ে দেবীবর চালু করলেন ‘মেল প্রথা’। এই প্রথার কোনো পরিবর্তন করা চলত না। তিনি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বিভিন্ন ‘মেল’ বা সম্প্রদায়ে ভাগ করলেন। এগুলির মধ্যে ফুলিয়া মেল, খড়দহ মেল, বল্লভী মেল ও সর্বানন্দী মেলই প্রধান ছিল। এইসব মেলের দলপতির সম্পদ ও সামাজিক গুণাবলী অনুসারে দেবীবর প্রত্যেকটি মেলকে আবার বিভিন্ন স্তর (থাক)-এ বিভক্ত করলেন। বিভিন্ন মেলের বিভিন্ন স্তর ভুক্ত পুত্র-কন্যাদের বিয়ের ব্যাপারে দেবীবর অনুলোম বিবাহরীতির অনুসরণে সাধারণ নিয়মের অতিরিক্ত কিছু বিশেষ নিয়মকানুন প্রবর্তন করলেন। শুধু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর পুত্র-কন্যাদের সাথে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর পুত্র-কন্যাদেরই বিয়ে হবে। এর অন্যথা হলে কন্যার বাবার কৌলিন্য হারাবে।

অ-কুলীনরাও ‘শ্রোত্রীয়’ ও ‘বংশজ’ শ্রেণীতে বিভক্ত হলেন। তাদের মধ্যেও বিভিন্ন বিভাগ হল। অ-কুলীনদের মধ্যে যারা ‘সিদ্ধ-শ্রোত্রীয়’ তারা কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন। সব শ্রেণীর মেল ভুক্ত কুলীন পুত্ররা এই শ্রেণীর কন্যা বিয়ে করলে কৌলিন্য হারাতেন না। কিন্তু বংশজ শ্রেণীর কন্যা বিয়ে করলেই তারা চিরদিনের জন্য কৌলিন্য হারাতেন।

দেবীবরের এই বিধানের কুফল খুব শীঘ্রই সমাজে দেখা দিল। বংশপরম্পরায় উন্নততর মানের মানুষ সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ের ব্যাপারে যে বৈজ্ঞানিক পন্থার রীতি প্রচলিত ছিল, দেবীবরের এই নববিধানের ফলে সেই উন্নত মানের ক্রমশই অধঃপতন হল। ‘একবার কুলীন তো চিরকালীন কুলীন’ — এই কায়েমি নীতির কারণে দেবীবর মনোনয়ন ও নির্বাচনের পুরনো রীতি ত্যাগ করায় অসাধু কুলীনরাও বিয়ের বাজারে সন্মানীয় হয়ে উঠলেন।

এইভাবে প্রজনন বিজ্ঞানের মূলসূত্র ও পূর্ব অভিজ্ঞতার যে সুফল, সেসবই দেবীবর নস্যাৎ করে দিলেন। এর পরিবর্তে দেবীবর প্রবর্তিত এই বংশানুক্রমিক কুলীন প্রথা এমন অন্ধভাবে অনুসরণ করা হত যে নির্দিষ্ট কুলীন বংশে বিবাহযোগ্য পাত্র না থাকলে কন্যাকে চিরকুমারী থেকে যেতে হত। কারণ সেই বংশ ছাড়া অন্য বংশে বিয়ে করলে কন্যার বাবাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত। ক্রমে এমন হল যে শুধু কোনো নির্দিষ্ট বিশেষ ‘কুলীন’ বংশজ বলেই নষ্ট ও দুষ্ট চরিত্রের হলেও ওইরকম পাত্রের সঙ্গে কন্যা, ভগিনীদের বিয়ে দিতে সমাজের বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও বাধ্য হতেন।

প্রায়শই একই ব্যক্তিকে এক/দুই শতাধিক বা ততোধিক বিয়ে করতে হত। এই বিয়েতে বেশ কিছু অর্থ আদায় করা হত। এই স্বেচ্ছাধীন নিয়মের ব্যবহারে চূড়ান্ত দুর্নীতি, ঝগড়া-বিবাদ, আন্তর্বিদ্রোহ ও অবস্থার সার্বিক অবনতি ক্রমশই প্রকট হতে থাকল। বিয়ের কার্যকলাপে আর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পবিত্রতা রইল না। বিয়ে হয়ে উঠল অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনের এক কৌশল। এইসব নিয়মকানুন ও তার প্রয়োগে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট সমাজ বেশ গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল। শুধু কৌলিন্য হারানোর ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকলে এই নিয়ম মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছিলেন।

এই সময়ে হিন্দু সমাজের ওপর ঘটকদের প্রভাব প্রতিপত্তি এত প্রচণ্ডভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল যে সমাজে বংশমর্যাদাচ্যুত হওয়ার ভয়ে কেউই ঘটকদের ভয়াল ভ্রুকুটি নির্দেশ অমান্য করার সাহস পেতেন না। সেই সময়ে কোনো হিন্দু রাজা ছিলেন না। দেবীবরের নিয়মগুলির কোনো রাজ স্বীকৃতি ছিল না। দেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারি দণ্ডবিধিতেও এইসব নিয়মের কোনো স্বীকৃতি ছিল না। অতি দুঃখে চোখের জল ফেললেও মানুষকে এই নিয়ম মেনে চলতে হত। আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেবীবরকে সন্তুষ্ট করার জন্য উৎকোচ দিতে হত। এই জুলুমবাজিতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দেশের শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার নালিশ করাও ছিল অসম্ভব। কারণ দেবীবরের ভয়াবহ ক্রোধের কাছে শাসকের কর্তৃত্ব ছিল অসহায়।

পর্ব – নয়

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরীর সমসাময়িক এক ঘটক ‘দেবীবর’ বঙ্গদেশের কুলীনদের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে যে সন্তুষ্ট করতে পারবে না, তার পতন হবে। আর যে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে, সে পাবে উচ্চ সম্মান। এটাই নিয়ম হয়ে উঠেছিল। কুলীন প্রথা প্রবর্তনের ফলে হিন্দু সমাজের ওপর ঘটকদের প্রভাব প্রতিপত্তি এত প্রচণ্ডভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল যে সমাজে বংশমর্যাদাচ্যুত হওয়ার ভয়ে কেউই ঘটকদের ভয়াল ভ্রুকুটি নির্দেশ অমান্য করার সাহস পেতেন না। দেবীবরের নিয়মগুলির কোনো রাজ স্বীকৃতি বা দেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারি দণ্ডবিধিতেও এইসব নিয়মের কোনো স্বীকৃতি না থাকলেও মানুষকে বহুকষ্টে এই নিয়ম মেনে চলতে হত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেবীবরকে সন্তুষ্ট করার জন্য উৎকোচ দিতে হত। এই জুলুমবাজিতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দেশের শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার নালিশ করাও ছিল অসম্ভব। কারণ দেবীবরের ভয়াবহ ক্রোধের কাছে শাসকের কর্তৃত্ব ছিল অসহায়।

ভয়াবহ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে এবিষয়ে প্রতিবাদ করলেন। বঙ্গদেশের রাজ্যপাল মুঘল সেনাপতি মানসিংহ লক্ষ্মীকান্তর ওপর যে সব মৌজার শাসনভার অর্পণ করেছিলেন, সেইসব অঞ্চলের মধ্য দিয়ে দেবীবরের শোভাযাত্রা এবং গ্রামবাসীদের ওপর তাঁর সব ধরনের জুলুমবাজি তিনি বন্ধ করে দিলেন। লক্ষ্মীকান্ত ছিলেন রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে কুলীন গৌরব শিশু গাঙ্গুলীর বংশধর। তিনি আমাটির গাঙ্গুলী বংশোদ্ভুত।

দেবীবরের কঠোর অনুশাসনে বাংলার সামাজিক ব্যবস্থায় অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। কৌলিন্যের নিয়মগুলি প্রয়োগের সময় তার তিক্ত অনুসঙ্গরূপে উৎকোচ ও ভ্রষ্টাচার প্রকট হয়ে উঠল। এইসব অন্যায় অবিচার বন্ধ করার লক্ষ্যে লক্ষ্মীকান্ত সচেষ্ট হলেন। সেইজন্য তিনি কিছু স্বনামধন্য পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন। তাঁদের সহায় করে এই সামাজিক ব্যাধির গতি ব্যাহত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। রাজঅনুজ্ঞা বলে তিনি কাঞ্চনপল্লীতে (বর্তমানে কাঁচরাপাড়া) দেবীবরের সভার অধিবেশন বন্ধ করলেন।

এই প্রতিঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে দেবীবর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। লক্ষ্মীকান্তর প্রতি হিংসাপ্রবণ ও শত্রু মনোভাবাপন্ন জ্ঞাতি রাঘবকে শ্রেষ্ঠ কুলীন রূপে প্রতিষ্ঠা করলেন। এই রাঘবই হলেন “বেগের গাঙ্গুলী” ধারার প্রতিষ্ঠাতা। কোনো কুলীন লক্ষ্মীকান্তর চার কন্যার কাউকে বিয়ে করতে পারবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন দেবীবর।

লক্ষ্মীকান্ত তখন তাঁর বন্ধুবান্ধব, অনুগত ব্যক্তিবর্গ, অধীনস্থ লোকজন ও রাজকর্মচারীবর্গকে একত্র করে এক সভা সমাবেশের আয়োজন করলেন। সেখানে উচ্চ পর্যায়ের কুলীনদেরও আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি এই সমাবেশে সকলের সামনে ঘোষণা করলেন, দেবীবরের প্রথার জন্য সমাজের যে ক্ষতি হচ্ছে তার প্রতিকার করার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি জানতেন যে দেবীবরের ‘মেল প্রথা’ অধিকাংশ কুলীনদের কাছে একটি গর্বের বস্তু বলে বিবেচিত হত। তিনি একথাও জানতেন যে এর মূল সমাজ ব্যবস্থার এত গভীরে চলে গিয়েছে যে এই প্রথাকে সমূলে বিনষ্ট করার সবধরনের প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

তখন লক্ষ্মীকান্ত তাঁর কন্যাদের বিয়ের জন্য এমন দারুণ প্রস্তাব দিলেন যার লোভ প্রত্যাখ্যান করা খাস কুলীনদের পক্ষেও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। তখন শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত যে ফুলিয়া মেল, খড়দহ মেল, বল্লভী মেল ও সর্বানন্দী মেল ছিল, লক্ষ্মীকান্ত সেই চার মেল ভুক্ত চারটি পরিবার থেকে চারটি পাত্র মনোনীত করলেন। তাদের সঙ্গে তাঁর চার কন্যার বিয়ে যথেষ্ট আড়ম্বর ও সুখ্যাতির সঙ্গে সম্পন্ন করলেন। অন্যরাও এই উদাহরণ অনুসরণ করতে লাগলেন। তখন ঘটকদের সাথে সমাজশোধক লক্ষ্মীকান্ত ও তাঁর সমর্থকদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পরে এই বিষয়ে এক আপোষমীমাংসা হল।

লক্ষ্মীকান্তর জামাইদের ও তাদের সন্তানদের কুলীন মর্যাদাচ্যুত করার হুমকি দেবীবর প্রত্যাহার করে নিয়ে তাদের ‘ভঙ্গ-কুলীন’ বলে স্বীকৃতি দিলেন। এতে তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধি হয়েছে মনে করে লক্ষ্মীকান্তও এই ব্যবস্থা মেনে নিলেন। এই ‘ভঙ্গ-কুলীন’ ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়ায় ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ‘খাস কুলীন’ পরিবারের ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকল। বঙ্গদেশের কুলীন মর্যাদাচ্যুত ব্রাহ্মণ বংশে ও সাবর্ণ গোত্রীয় পরিবারেও এই প্রথার প্রচলন শুরু হয়ে গেল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, লক্ষ্মীকান্ত ‘কুলীন’ প্রথার বিরোধী ছিলেন না। দেবীবর ‘মেল’ ব্যবস্থার প্রচলন করে সমাজে যে অনাচার সৃষ্টি করেছিলেন, তার বিরোধী ছিলেন তিনি। এক বিশেষ ‘মেল’ ভুক্ত পরিবারের কিছু অসৎ লোক শুধু জন্মসূত্রে চিরকাল ‘খাস কুলীন’ বলে বিবেচিত হতে থাকবে, এই প্রথার চিরস্থায়ী অবসান চেয়েছিলেন লক্ষ্মীকান্ত। কারণ, এই ব্যবস্থায় ওই অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির ‘খাস কুলীন’ ব্যক্তিরা অর্থলোভে বহুবিবাহ করে শ্বশুরকুলের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের পর স্ত্রীদের অধিকাংশের দিকে আর ফিরেও তাকাত না। লক্ষ্মীকান্ত ‘কুলীন’ প্রথার এই ‘চিরকালীন’ ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য উচ্চ পর্যায়ের ‘মেল’ প্রথার বিলোপ চেয়েছিলেন।

উচ্চ স্তরের ‘মেল’ শাখাভুক্ত পরবর্তীতে ‘ভঙ্গ-কুলীন’ লক্ষ্মীকান্তর চার জামাই বিত্তশালী পরিবারে বিয়ে করে নিজেরাই যথেষ্ট বিত্তশালী হয়ে উঠেছিলেন। সেই কারণে তাদের আবার বিয়ে করার প্রয়োজন হয়নি। আর সেই কারণে শ্বশুরের বিরাগভাজনও হতে হয়নি। আসলে সাবর্ণ পরিবারে বিয়ে করলে কোনো কুলীন জামাইয়ের আর বহু বিবাহের প্রয়োজন হত না। এইভাবে লক্ষ্মীকান্ত এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন। কৌলিন্যের ‘চিরকালীন’ ব্যবস্থার বিলোপ ঘটালেন এবং উচ্চ পর্যায়ের চার ‘মেল’-এর অন্তর্গত কুলীনদের মধ্যে ‘বহু বিবাহ’ প্রথার উচ্ছেদ করলেন।

এর ফলে লক্ষ্মীকান্তর জামাইদের বংশ ‘ভগ্ন-কুলীন’ বলে গণ্য হলেন। ‘ভগ্ন-কুলীন’ পরিবারের সাথে বিয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠলে ‘মুখ্য কুলীন’-দের কৌলিন্যচ্যুতি ঘটবে না। এছাড়া রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরীকে সমাজের শিরোমণি এবং গোষ্ঠীপতি বলে ঘোষণা করা হল। সব ‘কুলীন’ পরিবার লক্ষ্মীকান্তকে শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। এইভাবে সমাজের ‘মেল’ প্রথা নামে এই কুপ্রথার অবলুপ্তি ঘটে। অবশেষে লক্ষ্মীকান্ত বহুবিবাহ প্রথা রদ করতে সমর্থ হলেন।

এর প্রায় দুশো বছর পরে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা লোপ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাদের পুনরায় বিবাহ প্রথা প্রবর্তন করে যে সমাজ সংস্কার করেছিলেন, সাবর্ণ বংশীয় জায়গিরদার রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী ওইরকম সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তারও দুশো বছর আগে সপ্তদশ শতাব্দীতেই লড়াই শু

পর্ব – দশ

লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরীর সাত পুত্র ও চার কন্যা। প্রত্যেক পুত্র ও কন্যার বিয়ে হয়েছিল সম্ভ্রান্ত কুলীন পরিবারে। লক্ষ্মীকান্তর জামাইদের প্রচুর ভূসম্পত্তি ও অর্থ দেওয়ার ফলে তাঁদের একাধিক বিয়ে করার প্রয়োজন হয়নি, কুলীন সমাজে সেইসময়ে যার বহুল প্রচলন ছিল। লক্ষ্মীকান্তর পুত্ররাও পিতার নির্দেশে সৎচরিত্র ও ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ হিসেবে জীবনযাপন করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত নীতি-নিয়ম, প্রজাবাৎসল্য, ধর্মাচরণ ইত্যাদি সামাজিক সৎগুণগুলি কেবল তাঁর পুত্ররাই নন, সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের প্রত্যেক বংশধর আজও অনুসরণ করতে যেন বদ্ধপরিকর।

লক্ষ্মীকান্তর পরিবারের সঙ্গে পুত্রকন্যাদের বিয়ে দিয়ে যেসব পরিবার ‘ভঙ্গ কুলীন’ হয়েছিলেন, লক্ষ্মীকান্ত সেইসব পরিবারের জন্য দেবীবরের কাছ থেকে ‘কুলীন’ বলে স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন। শুধু তাই নয়, দেবীবর আর তাঁর অনুচরেরা লক্ষ্মীকান্ত এবং তাঁর বংশধরদের সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীপতি বা সমাজের নেতা হিসেবে সম্মান জানাতেন। লক্ষ্মীকান্তর নাতিরা নিমতা, বিরাটি, বড়িশা, হালিশহর, উত্তরপাড়া, পানিহাটি প্রভৃতি স্থানে ‘সাবর্ণ রায় চৌধুরী দৌহিত্র’ বংশজাত কুলীন ব্রাহ্মণ রূপে পরিচিত হতে লাগলেন। নাতিদের মধ্যে অনেকে ধনশালী হয়েছেন এবং পরে সামাজিক ও সরকারি উচ্চাসনে বসেছিলেন।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের সকল বংশধরের কুলপঞ্জিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।পরবর্তীকালে লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরীর অনেক বংশধর বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মালদহ, বসিরহাট, যশোর, খুলনা ইত্যাদি স্থানে স্থিতি হয়ে বসবাস করছেন। এঁদের কথাও উল্লেখ করা সম্ভব হল না।

বংশের কুলপঞ্জিকা অনুসারে বঙ্গে সাবর্ণ বংশের প্রথম পুরুষ বেদগর্ভের অধস্তন একবিংশ পুরুষ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন করে বংশধরের নাম উল্লেখ আছে। সঠিক তথ্য ও বিবরণ পাওয়া না যাওয়ায় যিনি উল্লেখযোগ্য এবং যার তথ্য পাওয়া গিয়েছে কেবল তার নামই উল্লেখ করা হয়েছে।

জমিদারির কাজকর্ম শিখিয়ে বাইশতম পুরুষ রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী তাঁর পুত্রদের বিভিন্ন মৌজা-মহলের কাছাড়ির ভার অর্পণ করেন। লক্ষ্মীকান্তর জ্যেষ্ঠ পুত্র, বংশের তেইশতম পুরুষ রামকান্ত রায় চৌধুরী (১৫৯০-১৬৫০) এবং তাঁর বংশধরেরা মূলত হালিশহরে বসবাস করতেন। দ্বিতীয় পুত্র গৌরীকান্ত রায় চৌধুরী (১৬০০-১৬৬৯) এবং তাঁর পুত্ররা বেশিরভাগ সময় বিরাটিতে বসবাস করতেন। তৃতীয় পুত্র গোপাল রায় চৌধুরী এবং কনিষ্ঠ পুত্র মহাদেব রায় চৌধুরী হুগলি ও মেদিনীপুর জেলার জমিদারির দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে গোপাল রায় চৌধুরী উত্তরপাড়ায় একটি কাছড়ি বাড়ি নির্মাণ করেন।

লক্ষ্মীকান্তর চতুর্থ পুত্র বীরেশ্বর রায় চৌধুরী পূর্ববঙ্গের বেগে (বেগাই) অঞ্চলে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চক্রবর্তী উপাধি পান। বর্তমানে শিলচরে বীরেশ্বর রায় চৌধুরী (চক্রবর্তী) বংশের একটা শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম পুত্র কৃষ্ণকান্ত রায় চৌধুরীও অন্যত্র জমিদারি পেয়ে ‘সিংহ’ উপাধি লাভ করেন। ষষ্ঠ পুত্র গোপী রায় চৌধুরী শিয়ালদহ, তেঘরিয়া, বেলঘরিয়া, বারাকপুর, বারাসত প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারি দেখাশোনা করতেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কনিষ্ঠ বা সপ্তম পুত্র মহাদেব রায় চৌধুরী দেখতেন তৃতীয় পুত্র গোপাল রায় চৌধুরীর সাথে হুগলি ও মেদিনীপুর জেলার জমিদারি।

পঁচিশ তম পুরুষ রামেশ্বর রায় চৌধুরী (১৬৭৪-১৭৩৯) মালদহতে জমিদারি দেখাশোনা করতেন। রামেশ্বর রায় চৌধুরী হলেন বিদ্যাধর রায় চৌধুরীর ছোট ভাই। রামেশ্বরের পুত্র শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী মালদহ চাঁচলের দোল উৎসবের জন্য পরিচিত।

লক্ষ্মীকান্ত তাঁর কোনো পুত্রকে জমিদারি ভাগ করে দেননি। প্রত্যেকেই একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁরা সকলেই আদায়কৃত রাজস্ব পিতা লক্ষ্মীকান্তকে প্রতি বছর দুর্গাপুজোর সময় বড়িশার প্রধান কাছাড়ি বাড়িতে জমা দিতেন। সেইসঙ্গে তাঁরা সকলে মিলে দুর্গোৎসবের আনন্দ ও পূজার্চনায় অংশগ্রহণ করতেন। সকলেই বাবা মায়ের প্রতি সমান ভক্তিশীল ছিলেন। ভাইয়েরা ভাইয়েদের প্রতি ছিলেন সহৃদয়। প্রজাদের প্রতিও সকলে সহানুভূতিশীল ছিলেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য কোনো জোরজুলুম বা মামলা করা হত না। প্রজারা স্বেচ্ছায় রাজস্ব আদায় দিতেন। কোনো কারণে প্রজারা অসুবিধায় পড়লে লক্ষীকান্তর পুত্ররা তাঁদের প্রতি ক্ষমাশীল ছিলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে লক্ষীকান্তর জ্যেষ্ঠ পুত্র ২৩ তম পুরুষ রামকান্ত রায় চৌধুরী কুমারহট্ট-হালিশহরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এখানে বাস করেই তিনি জমিদারি দেখাশোনা করতেন। রামকান্তের পুত্র চব্বিশতম পুরুষ জগদীশ রায় চৌধুরী ছিলেন কর্মঠ ও ধার্মিক পুরুষ। তাঁর পুত্র বিদ্যাধর রায় চৌধুরী হালিশহরের সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম।

পঁচিশতম পুরুষ বিদ্যাধর রায় চৌধুরীর (১৬৪০-১৭২০) হালিশহরে অনেক কর্ম নিদর্শন রয়েছে। তিনি এককথায় ধার্মিক ও সমাজসেবী ছিলেন। স্থানীয় তালুকদার রূপে সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে তখন অক্ষুন্ন ছিল। রায় চৌধুরীদের গুণগাথা এবং কীর্তিকলাপ হালিশহরের আকাশে-বাতাসে-মাটিতে মিশে আছে আজও।

বিদ্যাধর রায় চৌধুরী শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্ম উপাসনার জন্য তিনটি দেবস্থানের প্রতিষ্ঠা করেন। শিবের গলির মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন বুড়ো শিব। বাজার পাড়ায় ভাগীরথী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠা করেন কালিকাদেবীর মন্দির। কালিকাদেবীর নামানুসারে ওই এলাকার নামকরণ হয় ‘কালিকাতলা’। এই কালিকাদেবীই পরে বলিদাঘাটায় স্থানান্তরিত হয়ে হালিশহরের সিদ্ধেশ্বরী দেবী নামে পূজিত হয়ে আসছেন। দেবীর পূজার্চনা এবং সবকিছুর ব্যয় নির্বাহের জন্য সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশ বালিঘাটার চট্টোপাধ্যায় পরিবারকে দেবোত্তর সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়েছেন। সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের ধারা অনুযায়ী বিদ্যাধর রায় চৌধুরীও এমনিভাবেই শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয়সাধন করেন।

কলকাতার বি বা দি বাগ অঞ্চলে যে স্থানে বর্তমানে রাইটার্স বিল্ডিং অবস্থিত, সেখানে রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী তৈরি করেন একটা দোতলা বাড়ি। সেই বাড়িই কলকাতার প্রথম দোতলা বাড়ি। ওই বাড়িটি ছিল লক্ষ্মীকান্তর কাছাড়ি বাড়ি — কলকাতার প্রথম কাছাড়ি বাড়ি।

ওই কাছাড়ি বাড়িতে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাধর রায় চৌধুরী স্থাপন করেন শ্যামরাইয়ের মন্দির। ওই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা হয় শ্যামরাইয়ের বিগ্রহ। সেখানে ঘটা করে দোল উৎসব পালন করা হত। এটিই কলকাতার প্রথম দোল উৎসব। তবে দোল পূর্ণিমার দিন ওই দোল উৎসব হত না। উৎসব হত সপ্তম দোলে।

দোলের আগের দিন হত মেড়াপোড়া। দেব দোলও পালন করা হত ওখানে। সপ্তম দোলের দিন সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের সকল সদস্য হাজির হতেন ওই শ্যামরাইয়ের মন্দিরে। চলত শ্যামরাইয়ের বিগ্রহে আবির দেওয়া। তারপর পরিবারের সদস্যরা মেতে উঠতেন দোল উৎসবে। রঙের খেলায় মুখরিত হত কাছাড়ি বাড়ির মন্দির প্রাঙ্গন।

কাছাড়ি বাড়ির বিপরীত দিকে ছিল একটি দিঘি। রং খেলে ওই দিঘিতে গিয়ে স্নান করতেন পরিবারের মহিলা সদস্যরা। তাদের শরীরের লাল রং মিশে যেত দিঘির জলে। জলের রং হয়ে যেত লাল। সেই থেকে ওই দিঘির নামকরণ হয় ‘লাল দিঘি’।

১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে এইরকমই এক দোলের দিন ‘লাল দিঘির’ পাড়ে এসে উপস্থিত হয় ব্রিটিশ সেনা। তাদের দাবি, তারা মহিলাদের স্নানের দৃশ্য দেখবে। অন্যায় এই দাবির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান সাবর্ণদের লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান জন ফিরিঙ্গি। জন ফিরিঙ্গি ছিলেন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির দাদু। তাঁর লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে ব্রিটিশ সেনাদের তাড়িয়ে দেন ডন।

সেই কথা তখন সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হয়ে গৃহবন্দী জোব চার্নকের কানে গেলে ক্রুদ্ধ জোব আবার ব্রিটিশ সেনা পাঠিয়ে জন ফিরিঙ্গিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সেখানে জোব চার্নক জনকে প্রচন্ড বেত্রাঘাত করেন। বেত্রাঘাতে জন ফিরিঙ্গি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন বিদ্যাধর রায় চৌধুরী তাঁকে শ্যামরাইয়ের নামাঙ্কিত শ্যামনগরে জমি দান করেন এবং নুনের ব্যবসা শুরু করার জন্য ব্যবস্থা করে দেন। সেই নুনের ব্যবসাই পরবর্তীকালে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে।

এই ঘটনার পর ১৬৯২ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাধর রায় চৌধুরী শ্যামরাইয়ের বিগ্রহ নিয়ে চলে যান হালিশহরে। সেখানে চৌধুরী পাড়ায় শ্যামরাইয়ের মন্দির তৈরি করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তম দোলে দোল উৎসব তখন থেকে হালিশহরে শ্যামরাইয়ের মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ছোটবেলা থেকেই বিদ্যাধর রায় চৌধুরী দয়ালু এবং দানশীল ছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে শরীর থেকে গয়না খুলে কন্যার বিয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য দিয়েছিলেন। এই দানশীল, ধার্মিক, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান ব্রাহ্মণের প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রজাবৎসল ভূস্বামী হিসেবে তাঁর ছিল প্রচুর খ্যাতি।

যে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছিল, তাঁর মূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি রোমহর্ষক কাহিনি আছে। প্রত্যেকদিন ভোরবেলায় বিদ্যাধর গঙ্গায় স্নান করতেন এবং স্তব-স্তোত্র উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করতে করতে বাড়ি ফিরতেন। একদিন গঙ্গাস্নান করার সময় তিনি একটি শিলাখন্ডের স্পর্শ শরীরে অনুভব করলেন। কোনো গুরুত্ব না দিয়ে স্নান সেরে যথারীতি তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। হঠাৎ দু’দিন পরে স্বপ্নাদেশে দৈববাণী পেলেন, গঙ্গার মধ্যের ওই শিলা তুলে এনে মূর্তি তৈরি করে ‘সিদ্ধেশ্বরী’ নামে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

পরেরদিন সকালে দৈবযোগে এক অন্ধ ভাস্কর এসে বিদ্যাধরকে গঙ্গা থেকে ওই শিলাখন্ড তুলে আনার জন্য বলেন। আরও বলেন, ওই শিলা থেকে তিনি সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মূর্তি গড়বেন। বিস্মিত বিদ্যাধরের প্রশ্নের উত্তরে ওই অন্ধ ভাস্কর জানান, তিনিও স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন। স্বপ্নাদেশে মাতৃরূপ দর্শনের মাধ্যমে মাতৃমূর্তি নির্মাণ করবেন।

শেষপর্যন্ত গঙ্গা থেকে ওই শিলাখন্ড তুলে আনা হল। সেটি উন্নতমানের অমূল্য কষ্টিপাথর। কালো পাথরে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর অপরূপ মূর্তি গঠন করা হল। শ্বেতপাথরের শিবের ওপর দেবী সিদ্ধেশ্বরী দন্ডায়মান। সে কী চোখ জুড়ানো জ্যোতি! অবশিষ্ট ওই কষ্টিপাথর থেকে বিদ্যাধর ওই অন্ধ ভাস্করকে দিয়ে আরও দুটি মূর্তি নির্মাণ করান। একটি কৃষ্ণমূর্তি এবং একটি শিবলিঙ্গ। ওই কৃষ্ণমূর্তি এবং শিবলিঙ্গ বিদ্যাধর হালিশহরেই প্রতিষ্ঠা করেন।

হালিশহরে এইভাবে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয় ঘটল। তৈরি হল ত্রিধারা সঙ্গম। কুমারহট্ট-হালিশহরের সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশধরেরা শাক্ত ধর্মমতে বিশ্বাসী হলেও তাঁরা যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিও প্রগাঢ় ভক্তিপরায়ণ — বিদ্যাধর রায় চৌধুরী সেকথা প্রমাণ করলেন।

পর্ব – এগারো

রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী ১৬৪৯ সালে দেহত্যাগ করেন। হালিশহর থেকে তিনি তাঁর বিশাল জায়গীরের দেখাশোনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৬৫০ সাল থেকে ১৭১৬ সাল পর্যন্ত সাবর্ণ জমিদারির প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করা হত নিমতা-বিরাটি থেকে। লক্ষ্মীকান্তর পৌত্র, পঁচিশ পুরুষ বিদ্যাধর রায় চৌধুরী তখন জমিদার। তিনি হালিশহরে বসবাস করলেও প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করতেন নিমতা-বিরাটি থেকে। জমিদারির কাজ দেখাশোনার জন্য সাবর্ণ পরিবারের অনেকেই হালিশহর থেকে চলে এলেন এই নিমতা-বিরাটি অঞ্চলে। সেখানেই তাঁরা বসবাস শুরু করলেন। আগে থেকেই সেখানে সাবর্ণদের ঘরবাড়ি ছিল।

জোব চার্নক প্রথম ভারতবর্ষে যখন এলেন তখন ১৬৫৫ কি ১৬৫৬ সাল। বয়স তখন তাঁর বাইশ-তেইশ বছর। যে জাহাজে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন তার মাস্টার রোলে কিন্তু জোব চার্নকের নাম ছিল না। অর্থাৎ তিনি বেআইনি ভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন। ইংরেজ যুবক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কিছু না কিছু কাজ তিনি জোগাড় করে ফেলবেন, সেই আশায় ভারতবর্ষে এসেছিলেন। প্রথমে বেশ কিছু জায়গায় কর্মরত হন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নৌসেনা প্রধান হিসেবেও তিনি কর্মরত ছিলেন।

১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে জোব চার্নক যখন পাটনার কুঠিয়াল ছিলেন তখন তিনি দেখলেন কলকাতা বন্দর ও সুতানুটি বন্দর দিয়ে অসংখ্য ইওরোপীয় জাহাজ ব্যবসার উদ্দেশ্যে চলাচল করছে। আর্মেনীয়, পর্তুগিজ, ডাচ ইত্যাদি ইওরোপীয় জাহাজ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে এদেশ থেকে সুতো ইওরোপে নিয়ে যাচ্ছে। এইসব প্রত্যক্ষ করে তিনি ফিরে গেলেন পাটনায়। দু’বছর বাদে অর্থাৎ ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার এলেন। খিদিরপুর এবং খেজুরিতে অবতরণ করে সবকিছু দেখে তিনি আবার ফিরে গেলেন। এখানে কিন্তু তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোনো ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না।

এরপর জোব চার্নক হুগলির কুঠিয়াল হন। সেখানে জোব চার্নক বেআইনি কাজকর্মে লিপ্ত হন এবং নারী ঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন। এইসব ঘটনায় মুঘলরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁর মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেন। ঝড় জলের দুপুরে মুঘল সৈন্য তাঁকে তাড়া করে। মুঘল সেনার তাড়া খেয়ে কয়েকজনকে নিয়ে কয়েকটি ছিপ নৌকায় দক্ষিণের দিকে অর্থাৎ কলকাতার দিকে পাড়ি দিলেন। বিকেলের দিকে এসে নামলেন সুতানুটির ঘাটে। সেই দিনের তারিখটা ছিল ২৪ অগাস্ট, ১৯৯০।

মুঘল সেনারা যখন দেখল, জোব চার্নক ও তাঁর দলবল সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের জমিদারি অঞ্চলে অবতরণ করেছেন তখন তারা চলে গেল। সাবর্ণ বংশীয় জমিদার বিদ্যাধর রায় চৌধুরীর কাছে জোব চার্নক রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে বিদ্যাধর তাঁর জায়গীরে তাঁকে পুনর্বাসন দিলেন। সাবর্ণ জায়গীরে থাকার সময়ই জোব সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হলেন। সিফিলিস আক্রান্ত রোগী সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না। জোবও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

সুতানুটির ঘাটে অবতরণের পর মাত্র আঠাশ মাস বাদে ১৬৯৩ সালের ১০ জানুয়ারি জোব চার্নক মারা যান। জোব চার্নককে নিয়ে কলকাতার প্রতিষ্ঠার যে গল্প জনমানসে প্রচারিত আছে তা একেবারে ভিত্তিহীন। জোব চার্নকের সঙ্গে কলকাতার কোনো সম্পর্কই নেই। কলকাতার অস্তিত্ব আবহমানকাল ধরে। মনসা মঙ্গল কাব্যে কলকাতার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১৪৯৪/২০০১ নম্বর কেসে ২০০৩ সালের ১৬ মে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট রায় দেন কলকাতার কোনো জন্মদিন নেই। জোব চার্নকও কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বা জনক নন।

পর্ব – বারো

বেআইনি কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে ও নারী ঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে হুগলির কুঠিয়াল জোব চার্নক মুঘল সেনার তাড়া খেয়ে কয়েকজনকে নিয়ে কয়েকটি ছিপ নৌকায় দক্ষিণে কলকাতার দিকে পাড়ি দিয়ে সুতানুটির ঘাটে নামলেন। দিনটা ছিল ২৪ আগস্ট, ১৬৯০ সাল। ওই দিনটিকেই কলকাতার জন্মদিন হিসেবে এতকাল প্রচার করা হয়ে এসেছে এবং জোব চার্নককে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বা জনক হিসেবেও প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু কেস নম্বর ডব্লিউ পি ১৪৮৪/২০০১ অনুযায়ী ২০০৩ সালের ১৬ মে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট তার রায়ে বলেন, ‘কলকাতার কোনো জন্মদিন নেই ও কলকাতার কোনো জনকও নেই’। কলকাতার অস্তিত্ব আবহমানকাল ধরে।

১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট জোব চার্নক সুতানুটির ঘাটে অবতরণের আঠাশ মাস পরে ১৬৯৩ সালের ১০ জানুয়ারি মারা যান। তারপর এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন জোব চার্নকের জামাই চার্লস আয়ার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান পদে নিযুক্ত হয়ে চার্লস আয়ার দেখলেন ফরাসি, পর্তুগিজ, আর্মেনীয়, ডাচ ইত্যাদি অসংখ্য ইওরোপীয় জাহাজ সাবর্ণ জমিদারিতে শেঠ এবং বসাকদের সহযোগিতায় প্রচুর পরিমানে ব্যবসা বাণিজ্য করছে। কিন্তু ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের কোনোকিছু এখানে গড়ে ওঠেনি।

চার্লস আয়ার তখন তৎকালীন সাবর্ণ বংশীয় জমিদার বিদ্যাধর রায় চৌধুরীর কাছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফে কলকাতায় ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য অনুমতি চাইলেন। প্রজাদের উন্নয়নের কথা ভেবে খাজনা দেওয়ার বিনিময়ে বিদ্যাধর রায় চৌধুরী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি দিতে চাইলে চার্লস আয়ার তাতে অসম্মত হন। কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শর্ত অনুসারে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে একক আধিপত্য কায়েম করার দাবি জানালেন। তারা এমন দাবিও করলেন অন্যান্য ইওরোপীয় দেশগুলি এখানে বাণিজ্য করতে পারবে না।

এমনকি সাবর্ণ জায়গিরের প্রজারা কোনো জিনিসপত্র অন্যান্য ইওরোপীয় দেশগুলির কাছে বিক্রি করতে পারবে না। এই অনৈতিক দাবি বিদ্যাধর রায় চৌধুরীর পছন্দ হল না। তিনি চার্লস আয়ারকে পত্রপাঠ বিদায় করলেন। তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লিতে ঔরঙ্গজেবের দরবারের এক মন্ত্রীকে ধরে ষোল হাজার টাকা নজরানা দিয়ে একটা ফরমান বের করে নিয়ে আসে। ওই ফরমানটা ছিল জাল ফরমান। ওই ফরমানে বাংলার সমস্ত জায়গিরদারের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল, তাঁরা যেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সবধরনের সহায়তা করেন।

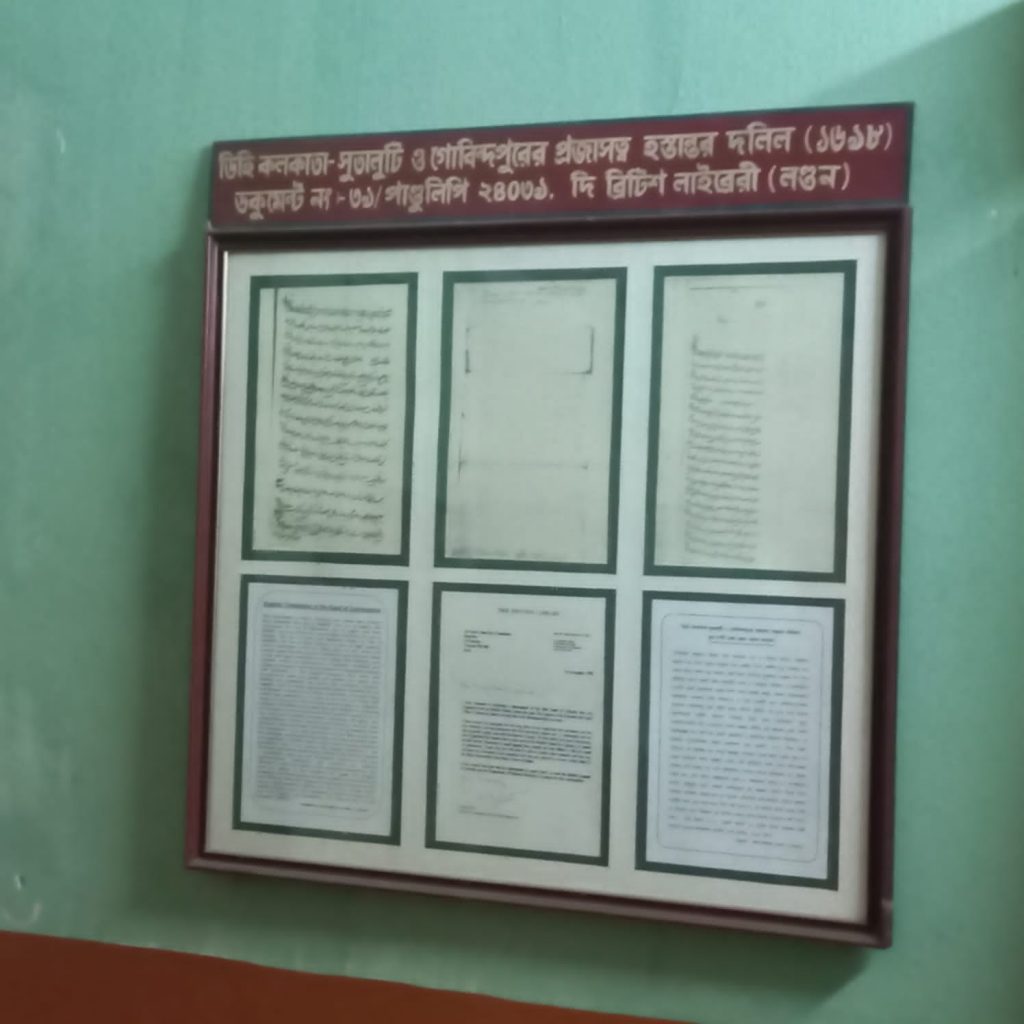

মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কানে ওই কথা যেতে তিনি তাঁর নাতি আজিম উসমানকে ওই ফরমান প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেন। সেই সময় বাংলার সুবেদার আজিম উসমান সাবর্ণদের বলেন, তারা যেন ওই ফরমান না মানে। তখন হালিশহরে বসে সাবর্ণদের একটি গোপন বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে ঠিক হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বার্ষিক তেরোশো টাকা খাজনার বিনিময়ে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের প্রজাসত্ব বিনিময় করা হবে। সেই বৈঠকে আরো স্থির হয় প্রজাসত্ব বিনিময়ের ওই দলিলে কোনো জমিদারই সই করবেন না। জমিদার বাবা বেঁচে থাকতেও তাঁদের পুত্রদের দিয়ে ওই দলিলে সই করানো হয়। এমনকি দু’জন নাবালক সদস্যকে দিয়েও প্রজাসত্ব বিনিময়ের ওই দলিলে সই করানো হয়।

বার্ষিক তেরোশো টাকা খাজনার বিনিময়ে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের প্রজাসত্বের দলিলটি ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর জোব চার্নকের জামাই চার্লস আয়ারের হাতে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে জমিদার লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত বড়িশার আটচালা দুর্গাদালান চত্বরে বসে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রজাসত্ব বিনিময়ের এই বার্ষিক খাজনা সাবর্ণদের দেয় ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত। কাজেই বার্ষিক তেরোশো টাকার বিনিময়ে কলকাতাকে সাবর্ণরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল, এই প্রচার সম্পূর্ণরূপে ভুল। এমনকি সাবর্ণদের দৈন্যদশার কারণে তারা বার্ষিক তেরোশো টাকার বিনিময়ে কলকাতাকে বিক্রি করে দিয়েছিল, এই প্রচারও সম্পূর্ণ ভুয়ো। কারণ সেই সময় সাবর্ণ পরিবারের বার্ষিক খাজনা আদায়ের পরিমাণ ছিল বারো লক্ষ টাকা।

কাজেই কলকাতা কখনো বিক্রি হয়নি। কলকাতার কোনো জন্মদিন নেই। জোব চার্নকও কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বা জনক নন। কলকাতা প্রায় দু’হাজার বছরের পুরনো এক প্রাচীন জনপদ। কলকাতার অস্তিত্ব আবহমানকাল ধরে।

শেষ পর্ব

১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর বার্ষিক তেরোশো টাকা খাজনার বিনিময়ে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর — এই তিনটি জনপদের প্রজাসত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফে জোব চার্নকের জামাই চার্লস আয়ারের হাতে তুলে দেয় সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে জমিদার রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত বড়িশার আটচালা দুর্গা দালান চত্বরে বসে। এই আটচালা দুর্গা দালান চত্বরকে সম্প্রতি গ্রেড-১ হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করেছে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন।

বার্ষিক এই তেরোশো টাকা খাজনা সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত দিয়ে যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কাজেই বার্ষিক তেরোশো টাকার বিনিময়ে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল বলে জনমানসে যে প্রচার করা হয়েছিল, তা একেবারেই সত্য নয়। অর্থাৎ এর থেকে প্রমাণিত সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এইরকম একটা অপপ্রচার করা হয়েছিল।

১৭৫৬ সালে বাংলার নবাব হলেন সিরাজ-উদ-দৌলা। দাদু আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর বাংলার মসনদে বসলেন যুবক সিরাজ-উদ-দৌলা। সেই সময় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ফরাসিরা তাদের নিজ নিজ জায়গায় একেরপর এক কেল্লা তৈরি করছিল। মসনদে বসে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা তাদের কেল্লা তৈরি করতে নিষেধ জারি করলেন। ফরাসিরা চন্দননগরে কেল্লা তৈরি বন্ধ করে দিলেও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বর্তমানে ফোর্ট উইলিয়ম যে স্থানে অবস্থিত সেখানে কেল্লা তৈরি করতে লাগল নবাবের নির্দেশকে অস্বীকার করে। এরপর সিরাজ-উদ-দৌলা বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে কলকাতায় এলেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৈরি হওয়া কেল্লা ধ্বংস করে দিলেন। সেই জায়গার নামকরণ সিরাজ তাঁর দাদুর নামানুসারে রাখলেন আলিনগর।

প্রচার করা হয় এই সময় ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডি বা অন্ধকূপ হত্যা ঘটেছিল। এটি একটি বহুল প্রচারিত সেনা হত্যার ঘটনা। প্রচার করা হয়েছিল যে ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ফোর্ট উইলিয়ম দূর্গের ভিতর জানলাবিহীন একটা ছোট্ট ঘরে ১৪৬ জন ইংরেজ সেনাকে বন্দি করে রাখার জন্য যে অমানবিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, সেই কারণে এক রাতের মধ্যে ১২৩ জন সেনার মৃত্যু ঘটে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলা, যিনি আগে পেশায় শল্য চিকিৎসক ছিলেন, সেই জেফানিয়া হলওয়েল নিজেকে ওই বন্দিদের মধ্যে নিজেকে বেঁচে যাওয়া বন্দি হিসেবে দাবি করেন। তিনি তাঁর ‘ইন্ডিয়া ফ্যাক্টস’ নামক গ্রন্থে এই ঘটনার কথা বর্ণনা করেন।

কিন্তু ইংরেজদের দাবি করা এই ‘ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডি’ বা ‘অন্ধকূপ হত্যা’ পরবর্তীকালে মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের অনেকেই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে নির্দয়, উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী প্রমাণ করার জন্য হলওয়েল বর্ণিত কাহিনীটি গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদরা এই ঘটনাকে Fall of Calcutta বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনাকে কখনোই Fall of Calcutta বলে অভিহিত করা যায় না। কারণ ১৭৫৬ সালে ব্রিটিশরা সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের কাছ থেকে প্রজাসত্ব পাওয়ার বিনিময়ে কলকাতাকে ব্যবহার করছে। বাংলার মসনদে তখন সিরাজ-উদ-দৌলা। নবাবের অধীনে থেকে সাবর্ণরাও নবাবের সঙ্গে সখ্যতা রেখেই চলেছে। কাজেই সিরাজের সঙ্গে সাবর্ণদের কোনো যুদ্ধই হয়নি। ইংরেজদের সাথে শুধু নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার যুদ্ধ হয়েছিল কেল্লা তৈরির ব্যাপারে নবাবের নির্দেশকে অমান্য করার জন্য। কাজেই ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা Fall of Calcutta-র যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, তা-ও সম্পূর্ণরুপে ভ্রান্ত।

সিরাজ-উদ-দৌলা ব্রিটিশদের তৈরি কেল্লা ভেঙে দেওয়ার পর মাদ্রাজ (বর্তমানে চেন্নাই) থেকে রবার্ট ক্লাইভকে কলকাতায় পাঠানো হয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য বা কি কি করা যেতে পারে তার জন্য। রবার্ট ক্লাইভ কলকাতায় এলে নবকৃষ্ণ দেব, জগৎ শেঠ, উন্নিচাঁদ, কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং তাদের আরো কয়েকজন দোসর ক্লাইভের সাথে হাত মেলালেন।

নবকৃষ্ণ দেব ওয়ারেন হেস্টিংসকে ফার্সি ভাষা শেখাতেন। সেই থেকে নবকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে ব্রিটিশদের বন্ধুত্ব। রবার্ট ক্লাইভকে তিনি বোঝালেন বাংলা সুবাহ, সিরাজ-উদ-দৌলা যেখানের নবাব সেটি হলো ভারতবর্ষের অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটা জমি। এই জায়গা হলো ভারতবর্ষের শস্যভান্ডার। এখান থেকে প্রভুত পরিমাণে কর আদায় করা হয়। সিরাজকে হঠিয়ে এই জায়গা যদি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দখল করতে পারে তাহলে তারা এখান থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সারা ভারতবর্ষকে পদানত করতে পারবে। নবকৃষ্ণ দেব ক্লাইভকে আরো বোঝালেন, এশিয়ার সবচেয়ে বড় লগ্নিকারী জগৎ শেঠ সহ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা সকলেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে রয়েছেন এবং তাঁরা সকলেই সিরাজ-উদ-দৌলাকে হঠানোর পক্ষপাতী। এরপর বোড়ে হিসেবে মীরজাফর, শওকত জঙ্গ এবং ঘাষটি বেগমকে টোপ করে ব্যবহার করা হয়। এরপর পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাস তো সকলেরই জানা। সিরাজকে মীর কাশিমের পুত্র মীরান হত্যা করল।

এরপর বাংলার ট্রেজারি লুঠ করা হলো। সেই ট্রেজারি লুঠের বারোটি স্বর্ণালঙ্কার ভর্তি নৌকো নবকৃষ্ণ দেব নিয়ে এলেন। সেই লুঠের টাকায় তৈরি হলো শোভাবাজার রাজবাড়ি। মীরজাফরকে বাংলার নতুন পুতুল শাসক হিসেবে বসানো হলো। মসনদে বসেই মীরজাফর চব্বিশ পরগনার আটটা পরগনা হালিশহর থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের জায়গীর, সেই পুরো অঞ্চলকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে উপহার স্বরূপ ভেট হিসেবে তাদের হাতে তুলে দিলেন। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল থেকে সাবর্ণদের যে জায়গীর শুরু হয়েছিল সেই জায়গীর শেষ হলো ১৭৫৭ সালে।

পলাশীর যুদ্ধের যে ষড়যন্ত্র রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে নবকৃষ্ণ দেব, জগৎ শেঠ, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজবল্লভ, ঘাষটি বেগম, উন্নিচাঁদের মতো একঝাঁক দেশদ্রোহী করেছিলেন তার ফলস্বরূপ যেমন সিরাজকে হত্যা করা হলো, ঠিক তেমনই সাবর্ণদের জায়গীরও শেষ হয়ে গেল ১৭৫৭ সালে।

সাবর্ণদের জায়গীর চলে যাওয়ার পর তাঁরা তাদের নিজেদের বসবাস স্থান হালিশহর, বড়িশা, উত্তরপাড়া, নিমতা, বিরাটি, খেপুত ইত্যাদি নানান জায়গায় চলে এলেন। সমসাময়িক সময়ে সাবর্ণ বংশীয় সন্তোষ রায় চৌধুরী ইতিহাসে একটা বড় স্থান অধিকার করেছেন তাঁর সমাজ সংস্কারক চেতনার জন্য। এই সন্তোষ রায় চৌধুরী বড়িশায় বর্তমানে ‘বড়িশা স্পোর্টিং ক্লাব’-এর সামনে টেরাকোটার কাজ বিশিষ্ট দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের শিব মন্দির ও আটচালা দুর্গা দালানের পাশে রাধাকান্ত দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৮০-১৭৮৫ সাল নাগাদ। আটচালা দুর্গা দালানের সঙ্গে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এই শিব মন্দিরকেও সম্প্রতি গ্রেড-১ হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন।

সন্তোষ রায় চৌধুরী তাঁর মামার বাড়ির রাধাকান্ত দেবের বিগ্রহ এনে প্রতিষ্ঠা করলেন বড়িশার আটচালা দুর্গা দালানের পাশের ওই মন্দিরে। দোল পূর্ণিমার দিন শুরু করলেন দোল উৎসব। এই দোল উৎসব হলো সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের দ্বিতীয় দুর্গোৎসব।

সন্তোষ রায় চৌধুরীর হাত ধরে কালীঘাট মন্দিরের বর্তমান যে মন্দির, সেই মন্দিরের সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ১৭৯৯ সালে সন্তোষ রায় চৌধুরী পরলোক গমন করেন। কালীঘাট মন্দিরের বর্তমান রূপের কাজ শেষ হয় ১৮০৯ সালে। দাদুর ওই অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন তাঁর এক নাতি রাজীবলোচন রায় চৌধুরী।

সাবর্ণ বংশীয় মহেশ রায় চৌধুরী তাঁর বড়িশার বাড়ির সামনের পুকুরে স্নান করতে গিয়ে অষ্টধাতুর একটি ঘট পান। সেই ঘটটি তিনি তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসে রাখেন। এরপর স্বপ্নাদেশে তিনি জানতে পারেন ওই ঘটটির মধ্যে দেবী চন্ডীর অবস্থান। ১৭৯২ সালের দুর্গা পঞ্চমী তিথিতে তাঁর বাড়ি মহেশ ভবনে (বর্তমানে চন্ডী বাড়িতে) ওই ঘটটির ওপর সিঁদুর মাখানো একটি সশিস ডাব রেখে তাঁকে দেবী চন্ডী রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বছর দুর্গা পঞ্চমী তিথিতে ওই ঘটের জল ও সিঁদুর মাখানো ওই সশিস ডাব পরিবর্তন করে দেবী চন্ডীর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজো হয়। এখানে একটি অলৌকিক ঘটনা হলো, একবছর অষ্টধাতুর ওই ঘটের জল একবিন্দুও কম হয়ে যায় না এবং সিঁদুর মাখানো ওই সশিস ডাবের শিসও কখনো খসে পড়ে না। দুর্গা অষ্টমী তিথির দু’মাস পরের অষ্টমী তিথিতে দেবী চন্ডীর বার্ষিক পুজো অনুষ্ঠিত হয় চন্ডী বাড়িতে। মহেশ ভবন (চন্ডী বাড়ি)-র সামনের মাঠে দেবী চন্ডীর মূর্তি পুজোও অনুষ্ঠিত হয় ওইদিন সার্বজনীন ভাবে। বার্ষিক এই চন্ডীপুজো উপলক্ষ্যে প্রচুর মানুষের সমাগম হয় বড়িশাতে। বসে বিশাল মেলা। এই চন্ডীপুজো ও মেলা উপলক্ষ্যে বড়িশা এইসময় কার্নিভালের আকার ধারণ করে।

সন্তোষ রায় চৌধুরীর পরবর্তী সময়ে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের আরো দু’জন মানুষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সারদা মায়ের প্রধান শিষ্য স্বামী যোগানন্দ। তাঁর আসল নাম যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। আরেকজন হলেন বাংলা সংগীত জগতের যাদুকর প্রণব রায়। এই প্রণব রায়ের হাত ধরেই বাংলা আধুনিক গানের জন্ম। তিনি শুধু কবি ও গীতিকারই ছিলেন না। একাধারে তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী, পরিচালক, প্রযোজক সহ বহুমুখী প্রতিভার একজন মানুষ।

বিভিন্ন সময়ে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারে এমন বিভিন্ন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছিলেন তন্ত্রসাধক রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী। তিনি রামপ্রসাদ সেন (সাধক রামপ্রসাদ)-এর গুরুদেব ছিলেন। বিভিন্ন শতাব্দী ধরে সাবর্ণ পরিবারে খ্যাতিসম্পন্ন এমন বহু মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এই পরিবারের বর্তমান বাইশ হাজারের অধিক সদস্য বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছেন এবং কর্মরত।

১৯৯৬ সালে তৈরি হয় ‘সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ’। এই পরিবার পরিষদের পক্ষ থেকে ২০০১ সালে কলকাতার জন্মদিন বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা হয়। তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক এই মামলার রায়ে ২০০৩ সালের ১৬ মে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট বলেন, কলকাতার কোনো জন্মদিন নেই। জোব চার্নকও কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বা জনক নন। এই সময়ে তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পারিবারিক মিউজিয়াম ‘সাবর্ণ সংগ্রহশালা’। এই সংগ্রহশালা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। ইতিহাসপ্রেমী থেকে ছাত্রছাত্রী সকলে এই সংগ্রহশালায় এসে কলকাতা বিষয়ক গবেষণা করেন। বর্তমানে এই সাবর্ণ সংগ্রহশালাকে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের দর্শনীয় চব্বিশটি স্থানের মধ্যে ‘ডিসকভার কলকাতা’-র মাধ্যমে নির্ধারণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ।

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক কর্মকাণ্ড গত একহাজার বছর ধরে এই ২০২৩ সালেও সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা বয়ে নিয়ে চলেছেন।